こんにちは、ばたこです。

私はこれまで転職を4回経験し、現在5社目の企業で働いています。

これまでの経験から、退職を決意したときに最初にやるべきことや、必ず確認しておきたい退職手続きのポイントをまとめました。

ぜひ参考にしていただければ嬉しいです!

本記事の信頼性

- この記事を書いている私はキャリアコンサルコンサルタントです。

- これまでの仕事の中でも人材紹介業や求人広告業、労務コンサルタントを経験

- 専門的な視点からわかりやすく解説します。

ステップ1:会社の規定を確認する

退職をスムーズに進めるためには、以下の3つの規定を事前に確認することをおすすめします。

1. 就業規則

まずは「退職」に関する項目をチェックしましょう。

就業規則には、「退職の際に何ヶ月前までに申し出る必要があるか」など、具体的なルールが記載されています。

一般的には1ヶ月前に申し出ることが求められるケースが多いですが、円満退職を希望するなら、事前の確認は必須です。

もし就業規則に載っていない場合は、雇用契約書をご確認してみてください。

2. 賃金規定

「賞与」に関するルールを確認しましょう。

賞与の支給は会社ごとに異なるため、支給日や対象者の条件、支給されない場合の条件などが規定されています。

例えば、以下のような内容が記載されていることがあります。

- 賞与支給日に在籍していることが条件

- 退職が決まっている社員には支給しない

賞与のタイミングを見極めて退職時期を調整すると、受け取れる金額が変わることもありますので、注意しましょう。

3. 退職金規定

「退職金」の有無や条件を確認することも大切です。

退職金が支給される場合、勤務年数が条件として定められているケースが多いため、

在籍期間が要件を満たしているか確認してください。

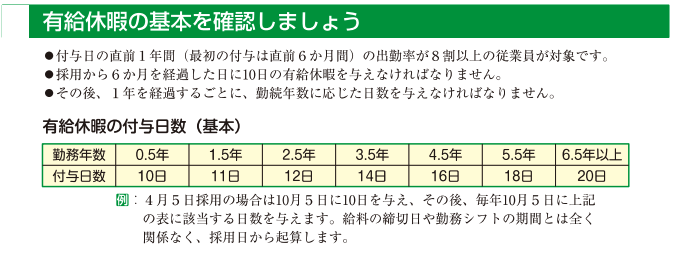

ステップ2:有給休暇の確

退職を申し出るタイミングを考える上で、有給休暇の残日数を確認することも大切です。

有給休暇には時効があります

有給休暇は付与されてから2年間で消滅してしまいます。

例えば、4月1日入社の方の場合

- 毎年10月1日に新たな有給が付与される

- 2年前に付与された分は、その時点で消滅します

このため、退職を申し出る時点で、残っている有給日数が何日あるかをしっかり確認しておきましょう。

出典:厚生労働省 しっかりマスター有給休暇編

有給を使うことで増えるお金も考慮

残っている有給休暇は、退職前に使い切ることもできることを前提に進めるのがお勧めです。

そのため、有給日数を確認した上で、タイミングや退職後に受け取れる金額をしっかり計画すると良いでしょう。

ステップ3:転職するのか、職業訓練に通うのか、失業給付や再就職手当を受けるのか計画を立てる

退職後の計画を立てることはとても大切です。

すぐに転職するのか、職業訓練を受けてスキルを磨くのか、それとも失業給付や再就職手当を活用するのか、自分に合ったプランを考えましょう。

1. すぐに転職する場合

すぐに転職を希望する場合は、転職先から内定をもらってから退職の申し出をすることをおすすめします。

この方法だと、退職交渉を有利に進められるだけでなく、以下のメリットがあります。

- 「いつまでに返事をしなければならない」といった期限を設定できる

- 引き留め交渉に対して断固とした態度を示しやすい

また、給与に不満が理由で退職を決意した場合、転職先の給与が現在より高いことを伝えると、

会社側が給与を引き上げて引き留める提案をしてくることがあります。

この場合、自分のキャリアにとって何が最善かを冷静に判断しましょう。

2. 職業訓練に通う場合

最近では「リスキリング」という言葉を耳にする機会も増えていますが、職業訓練校で新しいスキルや資格を学ぶのも選択肢の一つです。

例えば、以下のような訓練があります。

- IT系:WEBデザイン、プログラミング

- 事務系:宅建、簿記、事務

- サービス系:ネイリスト、エステ、外国語接客

訓練期間中は失業給付と同額の支援を受けることができ、

さらに失業給付期間を超えて訓練期間中の支給が継続されるメリットもあります。

たとえば、最大2年までの訓練があり、先ほどあげたタイプの訓練なら4ヶ月〜6ヶ月程度なのですが、

その期間中は失業給付と同額の支援を受けながら学ぶことが可能です。

ばたこ

ばたこ私自身も過去にWEBデザインの訓練を受けた経験があります。CSSやイラストレーター、フォトショップなどを学び、訓練期間中に職場見学や試験を受けたことで、訓練終了後にすぐ就職できました。とても有意義な時間でしたよ!

3. 失業給付や再就職手当を活用する場合

退職後、ハローワークで失業認定を受けると、失業給付(基本手当)を受けられます。

自己都合退職の場合、従来は給付制限が2ヶ月ありましたが、2025年4月からは1ヶ月に短縮されます。

失業給付の金額は、退職前6ヶ月間の給与を基に計算され、大まかにいうと給与の6割程度が受給額になります。

また、再就職手当という制度があり、失業給付の期間を残した状態で早期に就職した場合に支給される制度です。

大まかな支給要件として、

- 待機期間(7日間)終了後、以下のいずれかの条件で就職した場合

- ① 1ヶ月以内にハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職した場合

- ② 1ヶ月経過後に、自分で応募した企業や自営業を開始した場合

- 在籍年数に応じた失業給付の残日数が3分の1以上残っている

再就職手当を受け取った後、その就職先で6ヶ月以上継続勤務し、かつ前職の給与より低い場合は、

就業促進定着手当を受け取れる可能性があります。

この手当は、再就職先での収入減を補う目的で支給されます。

特に、再就職手当や就業促進定着手当は、早期に再就職することで得られるメリットが大きいため、

これらを上手に活用するのも一つの手です。

ステップ4:社会保障や住民税の確認

すぐに転職する場合はあまり気にしなくても大丈夫ですが、

転職まで時間を置く場合や、しばらく職に就かない場合は、社会保障や住民税の支払いについて確認しておくことをおすすめします。

これらは退職後の大きな出費になる可能性があるため、事前に把握しておくことが重要です。

主な出費の項目

- 国民健康保険

- 退職後、会社の健康保険から切り替える必要があります。

- 保険料は世帯収入に基づいて計算されるため、収入が多いほど保険料も高くなります。

- 国民年金

- 国民年金保険料は毎月約17,000円前後です。

- 住民税

- 住民税は通常、会社の給与から特別徴収されていますが、退職時期によっては一括徴収されることがあります。

- 特に、1月~5月に退職すると一括で徴収されるため、予想よりも手取り額が少なくなる場合があります。

国民健康保険と任意継続被保険者制度の違い

退職後の健康保険については、以下の2つの選択肢があります:

- 国民健康保険に加入

- 家族全員が個別に加入する必要があり、保険料が高くなりやすいです。

- 任意継続被保険者制度を利用

- 退職前の健康保険をそのまま継続できる制度で、退職後20日以内に申請が必要です。

- 扶養家族がいる場合も保険料は1人分で済むため、出費を抑えられるメリットがあります。

住民税の注意点

住民税は、退職時期によって支払い方法が異なります:

- 6月~12月退職:給与から分割で徴収されることが一般的です。

- 1月~5月退職:未払い分が一括で徴収されるため、想定よりも手取り額が少なくなることがあります。

退職後の生活を計画する際は、こうしたタイミングを考慮し、住民税の支払い額を確認しておくと安心です。

ステップ5:退職プランを立てる

これまでのステップ1~4で確認した内容を基に、自分にとって最適な退職のタイミングを計画してみましょう。

エクセルなどで収入と出費を整理する

エクセルや手書きの表を使って、以下のように各月の収入と出費を簡単に入力してみてください。

- 収入:給与、退職金、有給消化による支払いなど

- 出費:国民健康保険、国民年金、住民税、生活費など

この一覧を作ることで、どのタイミングで退職すると金銭面で最もメリットがあるのかが見えてきます。

タイミングを決めたら次に進む

退職のタイミングが決まったら、その後に会社とのやり取りや手続きを進めましょう。

まずは自分の将来を優先し、自分にとって最善の選択肢をしっかり考えることが大切です。

まとめ

退職は人生の大きな決断ですが、冷静に計画を立てることで、より安心して新しい一歩を踏み出すことができます。

「まずは自分のことに集中する」気持ちを大切にして、後悔のない選択をしてくださいね!

コメント