こんにちは。ばたこです。

退職を考え始めたとき、まず気になるのは「退職後の生活をどうするか」ということですよね。

その中でも、多くの方が気にするのが失業保険(正確には基本手当という名称です)について。

「いくらもらえるの?」「手続きって難しいのかな?」といった疑問が頭をよぎるのではないでしょうか。

失業保険は、生活を支えるための重要な制度ですが、

実際に受給するためには条件や手続きの流れを理解しておく必要があります。

また、退職後に焦らないためにも、退職前から準備しておくことがとても大切です。

この記事では、失業保険の仕組みや受給条件、さらに退職前に押さえておきたいポイントを分かりやすく解説します。

これを読めば、安心して退職の計画を立てられるはずです!

ばたこ

ばたこ私もこれまでに4回転職を経験しているのですが、そのうちの1回では職業訓練に通いながら、新しい知識を身につけつつ失業保険(基本手当)を受け取っていました。訓練に通っている間は失業保険(基本手当)を通常より長く受けられます!受けながら支援を受けられるのは、とても心強かったですよ!

1 失業保険とは

失業保険は、お仕事を辞めた後に、次のお仕事を見つけるまでの生活を支えてくれる給付金です。

退職後の生活の不安を少しでも和らげてくれる、心強いサポートといえますよね。

実は、この基本手当は、退職してすぐにお金を受け取れるわけではありません。

まずは受給の流れを確認しましょう。

失業保険を受け取るまでの流れ

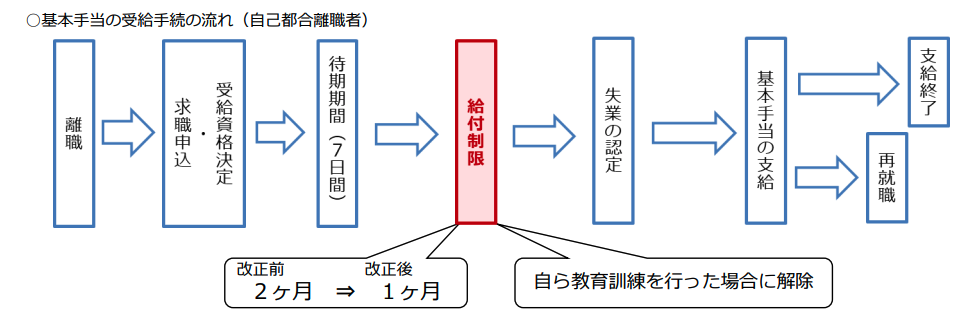

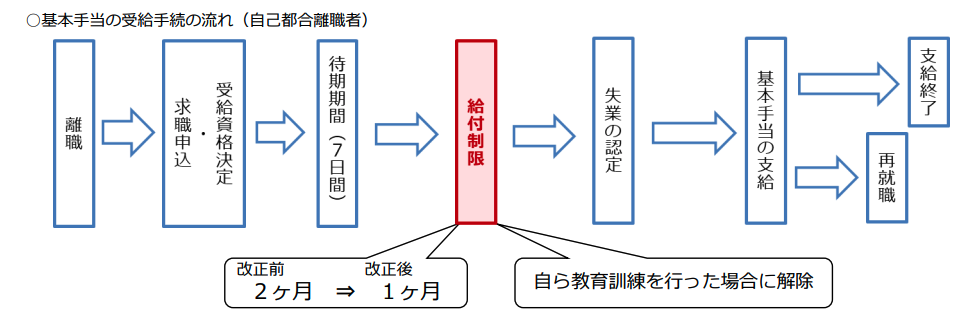

出典:厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律」の成立について

失業保険を受け取るためには、いくつかのステップを進める必要があります。

初めての方でも安心して進められるよう、流れをやさしくご説明しますね。

1-1:会社を退職

退職後、離職票が自宅に届くまで待機です。

退職時には、離職票を早めに発行してもらうよう伝えると良いです。

実際には、最終給与の支給を待たずに手続きでき、離職票には「未支給」と記載するだけで問題ありません。

>>円満退職の全手順を解説!4社転職したばたこの経験談と例文有!

1-2:離職票を持ってハローワークへ

離職票を受け取ったら、自宅から近いハローワークへ行き、求職の申し込みをしましょう。

手続きに必要な書類は以下のとおりです。

・離職票

・マイナンバーカード

(持っていない方は、個人番号が載ってる通知カードか、住民票(マイナンバー付き))

・写真2枚 正面上三分身、縦3.0 ㎝×横2.4 ㎝

・振込先の通帳

手続きの期限は 1年 ですが、期限ギリギリになると失業保険(基本手当)を受け取れないことがあるので注意が必要です。

早めに手続きを進めるようにしましょう!

1-3:受給資格の決定

ハローワークでは、離職票が提出されると、失業保険(基本手当)を受け取るための条件を満たしているか確認されます。

問題がなければ受給資格が決まりますが、すぐに失業保険がもらえるわけではありません。

まず、「待機期間」と呼ばれる期間が設けられます。

これは、本当に失業していて、所得の保障が必要な状態かどうかを確認するためのものです。

1-4:7日間の待期期間

受給資格が決定した日から 7日間 は、「待機期間」として設けられます。

この待機期間は 離職理由に関係なく、一律に適用 されます。

つまり、ハローワークで求職の申し込みをして 離職票を提出した日が「受給資格の決定日」 となり、そこから 7日間 は失業保険(基本手当)を受け取ることができません。

また、待機期間は 給付の対象日数に含まれない ため、通常 28日分 受け取れるところ、初回の給付は21日分 となります。

待機期間中に 怪我や病気で働けない日があっても、待機期間としてカウント されます。

つまり、受給資格が決まった後に インフルエンザやコロナにかかっても、その期間は待機期間としてみなされ、リセットされることはありません。

1-5:説明会への参加

待機期間が終わると、ハローワークで説明会が実施されます。

失業保険(基本手当)を受けるための 手続きやルール、就職活動に関する説明 を受ける必要があります。

この説明会に 参加しないと給付が受けられない ため、忘れずに出席しましょう。

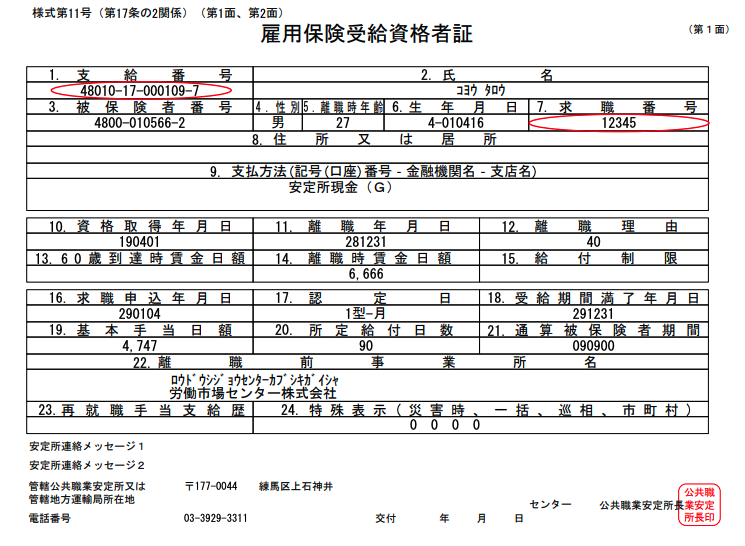

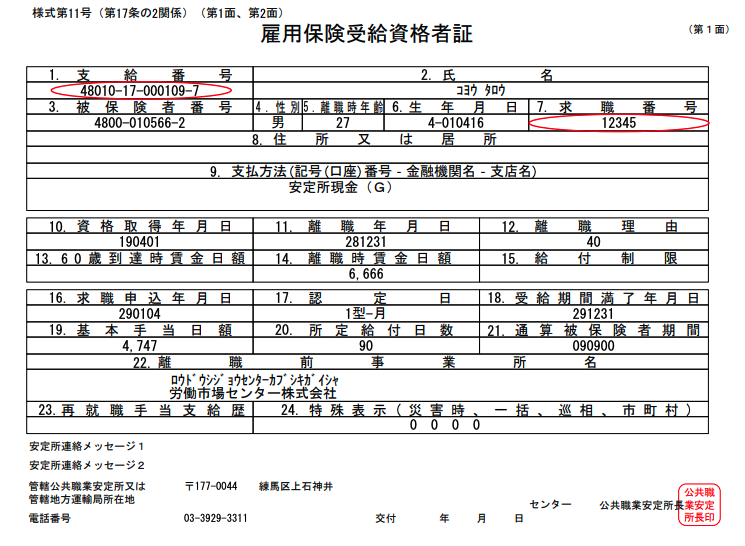

説明会では、「雇用保険受給資格者証」 が渡され、これが今後の給付手続きで必要になります。

特に確認しておくべきポイントは、

- (19項) 基本手当日額(1日あたりの給付額)

- (20項) 所定給付日数(何日分の給付を受けられるか)

例えば、このサンプルでは

- 所定給付日数:90日

- 基本手当日額:4,747円

となっているため、合計で427,230円(90日 × 4,747円)受け取れる ことになります。

これらの数字によって、失業保険の総額 が決まるため、必ず確認しておきましょう。

1-6:給付制限

そして、自己都合退職の場合は給付制限が設けられます。

| 自己都合退職(※懲戒解雇や5年間のうち3回以上自己都合により退職している場合) | 待機期間7日+給付制限2ヶ月(※3ヶ月) |

| 会社都合による解雇や正当な理由のある自己退職 | 待機期間7日のみ |

ただし、給付制限は2025年4月1日から法改正されます。

原則の給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮します。

短期で入退社を繰り返すのを防止するため、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間を3ヶ月必要です。

一般的には給付制限を受ける人の方が多いですよ!

1-6:4週間ごとの失業認定を受ける

失業保険を受け取るためには、4週間ごとにハローワークで失業認定を受ける必要があります。

この認定では、「失業状態が続いているか」「求職活動を行っているか」が確認されます。

この求職活動は、求人への応募、ハローワーク等が行う職業相談、職業紹介などです。

原則は認定日までに2回以上の活動が必要ですが、初回は1回以上の求職活動が必要です。

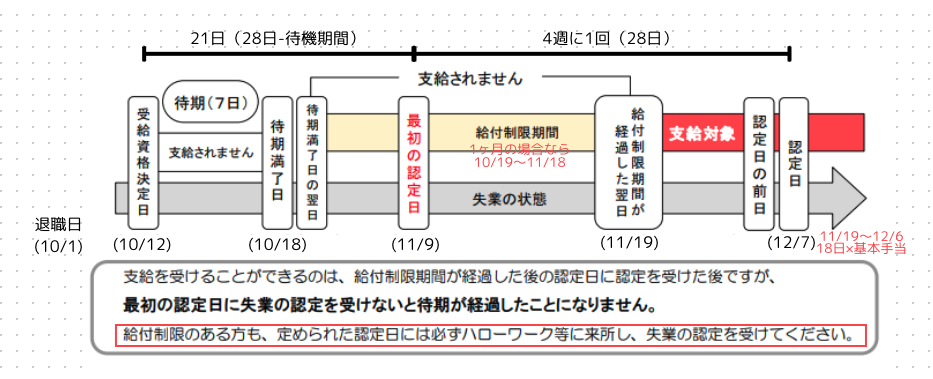

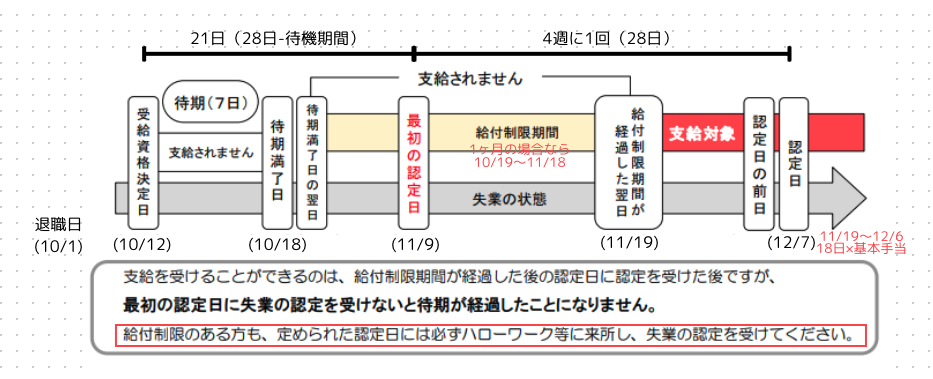

また、給付制限があると失業認定にどんな影響があるのか説明します!

給付制限がある場合

ハローワークで 求職の申し込みと離職票を提出し、「受給資格の決定」 がされた後、

- 給付制限がない人 は、初回の認定日後に1回目の失業保険(基本手当)が振り込まれます。

- 給付制限がある人 は、最初の認定日では振り込まれず、給付制限期間が終わった後の最初の認定日後 に振り込まれます。

そのため、最初の給付を受け取るまでに約2ヶ月以上かかります。(法改正後の待機期間は1ヶ月を想定)

また、指定された認定日には必ずハローワークへ行きましょう。

もし行かないと、失業状態が認められず、給付を受けられなくなることがあるので注意が必要です。

失業中にアルバイトを考えている方は、少し注意が必要です。

1日4時間以上の契約や実働をすると、『就職』とみなされて基本手当が受け取れなくなったり、減額されることがあります。事前にハローワークで確認しておくと安心ですよ。

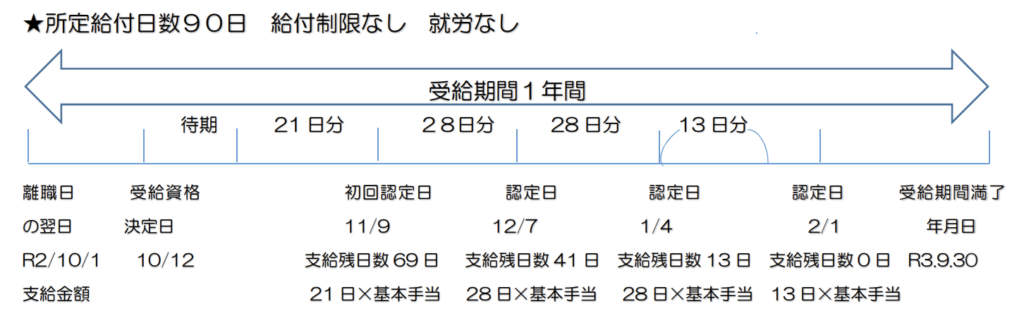

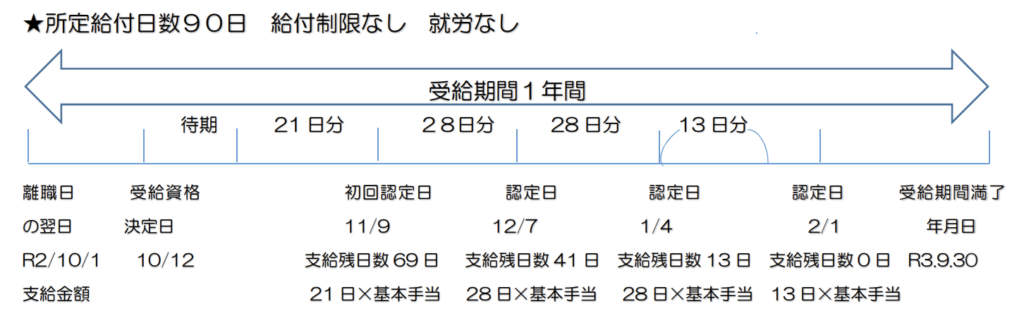

給付制限がない場合

出典:ハローワーク 雇用保険受給者の皆様へ失業給付は、いつから、いくら、いつまで

このように給付制限がない場合は、待機期間が終わった時点から給付の対象となるため、すぐに失業給付を受け取ることができます。

1-7:失業手当の振り込み

失業の認定日の約7日後に、口座に入金されます。

その後の流れ

この後は、4週間ごとに失業認定を受け、失業保険を受け取るという流れを繰り返します。

失業状態が続いている限り、決められた日数分まで給付を受け取ることができます。

2 受給の対象者

失業保険(基本手当)を受け取るためには、次のような条件を満たしている必要があります。

- 退職日以前の2年間に、雇用保険に加入していた期間が通算で12ヶ月以上あること

- ハローワークで失業認定を受けた人

- 働く意思があり、求職活動をしている人

たとえば、2024年4月1日に入社して2025年3月31日に退職した場合、

被保険者期間が12ヶ月以上あるので受給要件を満たします。

しかし、2025年3月30日に退職してしまうと、12ヶ月に満たないため受給対象外になってしまいます。

また、この「被保険者期間」には注意点があります。

休みが多すぎる月や、月に11日以上働いていない、または勤務時間が80時間未満の月はカウントされないんです。

こういった条件を知らないと、思わぬ落とし穴になることもあるので気をつけましょう。

12ヶ月以上の条件を満たしていない場合でも、転職前後の期間を合算できる場合があります。

具体的には、次のようなケースです。

- 前職で雇用保険に加入していたが、失業保険を受給せずに1年以内に次の職場で雇用保険に加入した場合、前職の被保険者期間を通算できる。

失業保険を計画的に活用するためには、こうした条件をしっかり理解しておくことが大切です。

受給の対象者の例外(特定受給資格者と特定理由離職者)

失業保険の基本的な要件では、被保険者期間が12ヶ月以上必要とされていますが、

特定受給資格者や特定理由離職者に該当する場合は、この条件が緩和されます。

具体的には、6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給可能です。

特定受給資格者とは?

- 倒産や解雇など、会社側の都合で離職した方が該当します。

特定理由離職者とは?

- 雇い止めや、正当な理由がある自己都合退職をした方。

- 契約社員として更新を希望していたのに、更新が叶わなかった方など。

このようなケースでは、被保険者期間が12ヶ月に満たなくても失業保険を受け取れる可能性があります。

特定受給資格者や特定理由離職者に該当するかどうかは、状況によって判断されるため、

不安がある方はハローワークに相談してみてください。

電話でも確認できるので、平日お仕事をしている方などは、電話を利用する方が便利かもしれませんね。

3 もらえる金額と期間

失業保険でもらえる金額や受給できる期間は、年齢、被保険者期間、そして退職前にいくら稼いでいたかによって異なります。

それぞれの条件に基づいて計算されるので、個人ごとに金額や期間が変わる仕組みになっています。

もらえる金額について

大体ですが、

- 総支給15万円の場合は月11万円程度

- 総支給20万円の場合は月13.5万円程度(60〜65歳未満は13万円程度)

- 総支給30万円の場合は月16.5万円程度(60〜65歳未満は13.5万円程度)

です。

具体的に計算方法を知りたい方は以下参考にしてください。

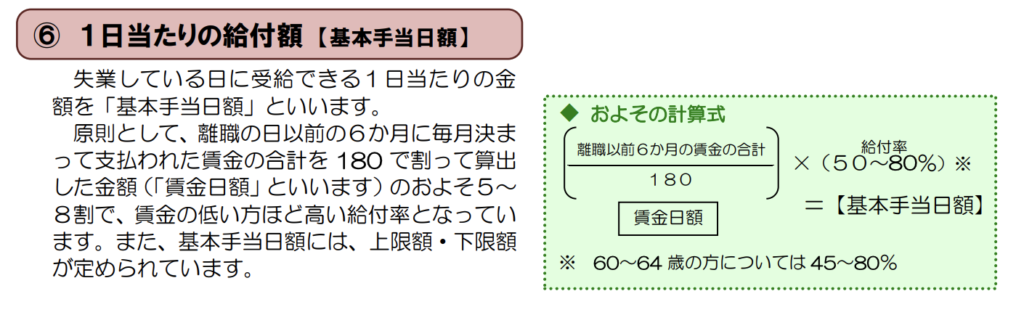

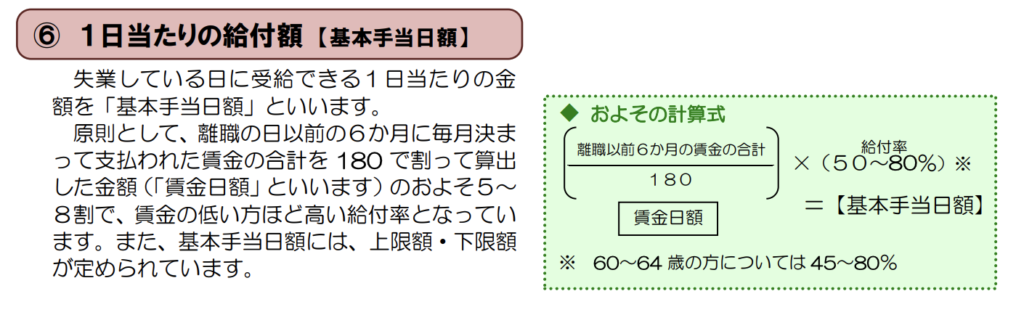

失業保険の金額は、まず「賃金日額」という1日あたりの基準額を算出します。

計算式

この賃金日額は、退職前6ヶ月間の総支給額 ÷ 180日で計算されます。

出典:厚生労働省 離職されたみなさまへ

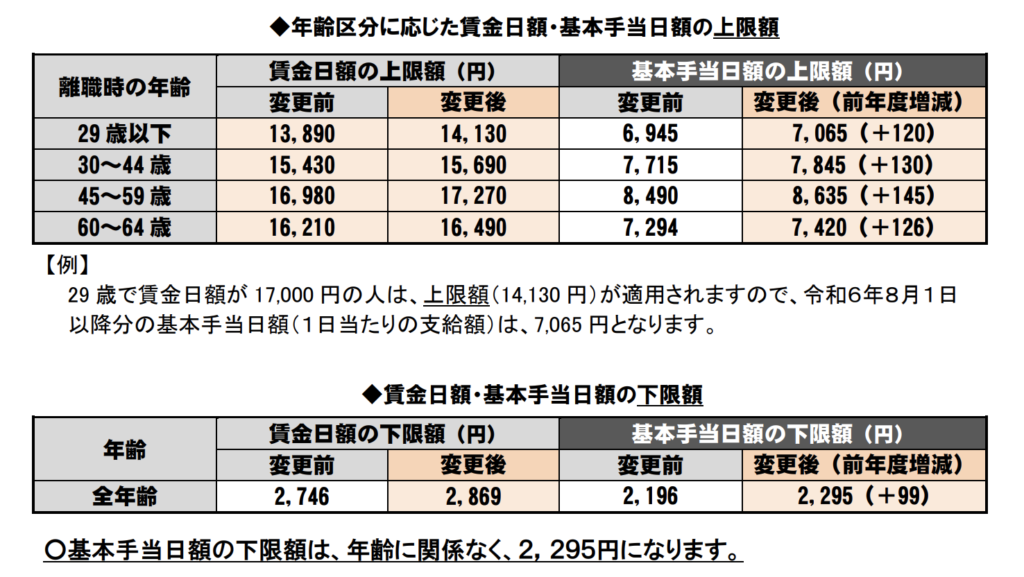

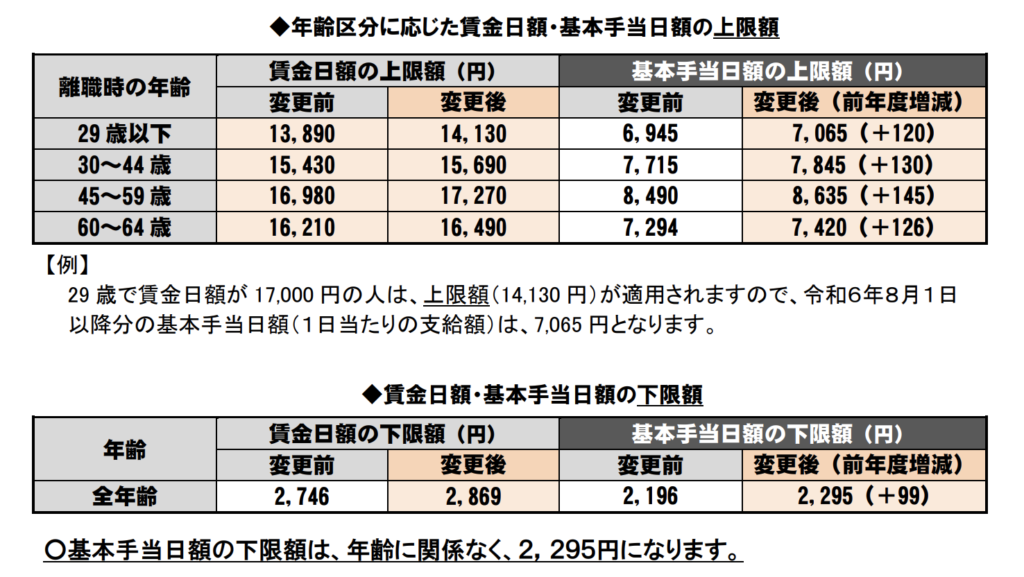

ただし、この賃金日額には下限額と上限額が決められています。

- 収入が少ない方:下限額より低くなることはありません。

- 収入が多い方:上限額より高くなることはありません。

出典:厚生労働省 雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和6 年8 月 1 日から~

ここからさらに利率(給付率)が適用されます。

- 60歳未満 給付率は100分の50〜80

- 60歳以上65歳未満 給付率は100分の45〜80

なので、算出された賃金日額がそのまま失業保険(基本手当)の日額になるわけではなく、

利率が適用された額が失業保険(基本手当)の日額になるのです。

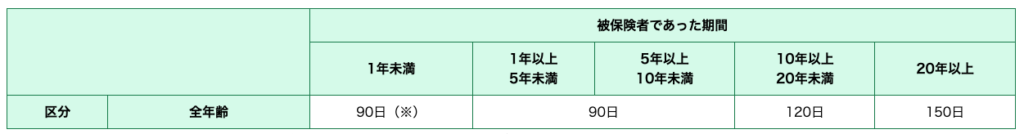

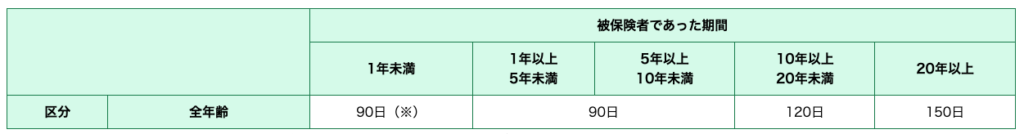

受給日数について

受給日数とは、失業保険(基本手当)を受け取れる期間のことです。

一般的には、雇用保険の加入期間が1年以上から20年以上の方が対象ですが、

『特定理由離職者』の場合は、1年未満でも受け取れます。(ただし、被保険者期間は6ヶ月以上必要です)

出典:ハローワーク 基本手当の所定給付日数

就職が難しい方(就職困難者)や『特定受給資格者』には、別の受給期間が設定されています。受給できる日数は、年齢や雇用保険の加入期間によって変わりますが、おおよそ以下の通りです。

・就職困難者:150日〜360日

・特定受給資格者:90日〜330日

4 知っておくべきポイント

失業保険(基本手当)は、次の仕事を見つけるまでの生活を支えるための給付 ですが、国としては できるだけ早く再就職してもらうことを推奨 しています。

そのため、早期に再就職した場合には「再就職手当」の支給率が高くなる 仕組みになっています。

さらに、再就職後の給与が前職より低くなった場合、「就職促進定着手当」を活用することで追加の給付を受けることも可能です。

また、失業期間中にリスキリング(学び直し)をする場合、その学習期間中も失業保険(基本手当)を受け取ることができます。

再就職手当や就職促進定着手当

| 再就職手当 ・基本手当日額×残日数×60%(早期就職70%) | 早期に再就職 し、1年以上継続して雇用されることが確実な安定した職業 に就いた場合、または自営業を開始 した場合に支給される手当です。 |

| 就職促進定着手当 ・基本手当日額×残日数×20%(上限額) | 再就職手当を受けた人が、6ヶ月間その職場に定着し、前職より賃金が下がった場合 に支給される手当です。 |

実は、自営業を始めた場合も再就職手当の対象 になります。

ただし、待機期間が終わった後の1ヶ月間は、ハローワークや職業紹介事業者の紹介を受けた場合のみ支給対象 となります。

そのため、1ヶ月が経過してから自営業を始めた場合は、再就職手当を受け取ることが可能 です。

失業保険は生活のためだけではない

失業保険は、単に生活を支えるための給付金というだけではありません。

実は、職業訓練を受けることで、スキルアップをしながらさらなる支援を受けることも可能なんです。

例えば、ハローワークが提供する職業訓練コースを受講すると、失業保険の給付期間が延長されることがあります。

| 通常の人 | 90日(前職の雇用保険加入期間10年未満) 120日(20年未満) 150日(20年以上) |

| 職業訓練を受ける場合 | 最大2年まで 一般的な講座は 4ヶ月〜6ヶ月ほど ですが、ポリテクセンターのような公的な職業訓練は最大2年間 |

さらに、訓練期間中は交通費やテキスト代の補助が受けられる場合もありますので、経済的負担を軽減しながら、新しいスキルを身につけることができます。

この制度は、次の仕事探しを有利に進めるための大きなチャンスです。

「せっかくの機会だから、自分のスキルを磨きたい」と考える方は、ぜひハローワークで訓練コースについて相談してみてくださいね。

まとめ

退職前に知っておきたい失業保険(基本手当)の話、いかがでしたか?

次の就職先を 決めてから退職するか、それとも 退職後に仕事を探すか、、、、

この選択をする際に、失業保険の制度を知っているかどうかで、選択肢の幅が大きく変わります。

私自身、過去に 失業期間中に職業訓練校で4ヶ月間「Webクリエイター」の講座 を受講しました。

学び直しの機会としてとても良い経験になりましたし、その後すぐに WEB系の会社に就職することもできました。

特に、未経験からのキャリアチェンジを考えている方には、職業訓練の活用がおすすめ です!

コメント