こんにちは。ばたこです。

「管理職に昇進しましたが「残業代」が支給されなくなりました。これは通常のことなのでしょうか?」

という記事を見かけたので、この記事をまとめようと考えました。

私は社労士事務所で労務コンサルタントをしていますが、

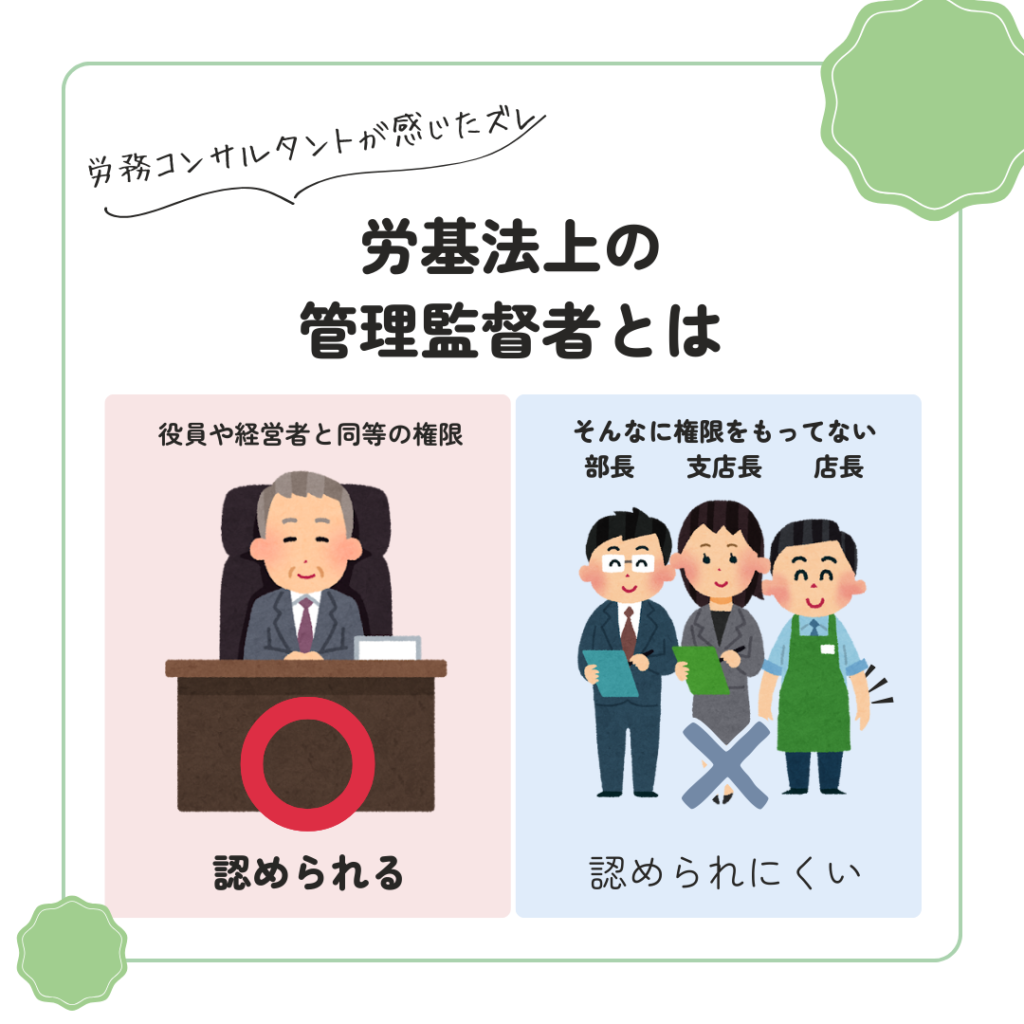

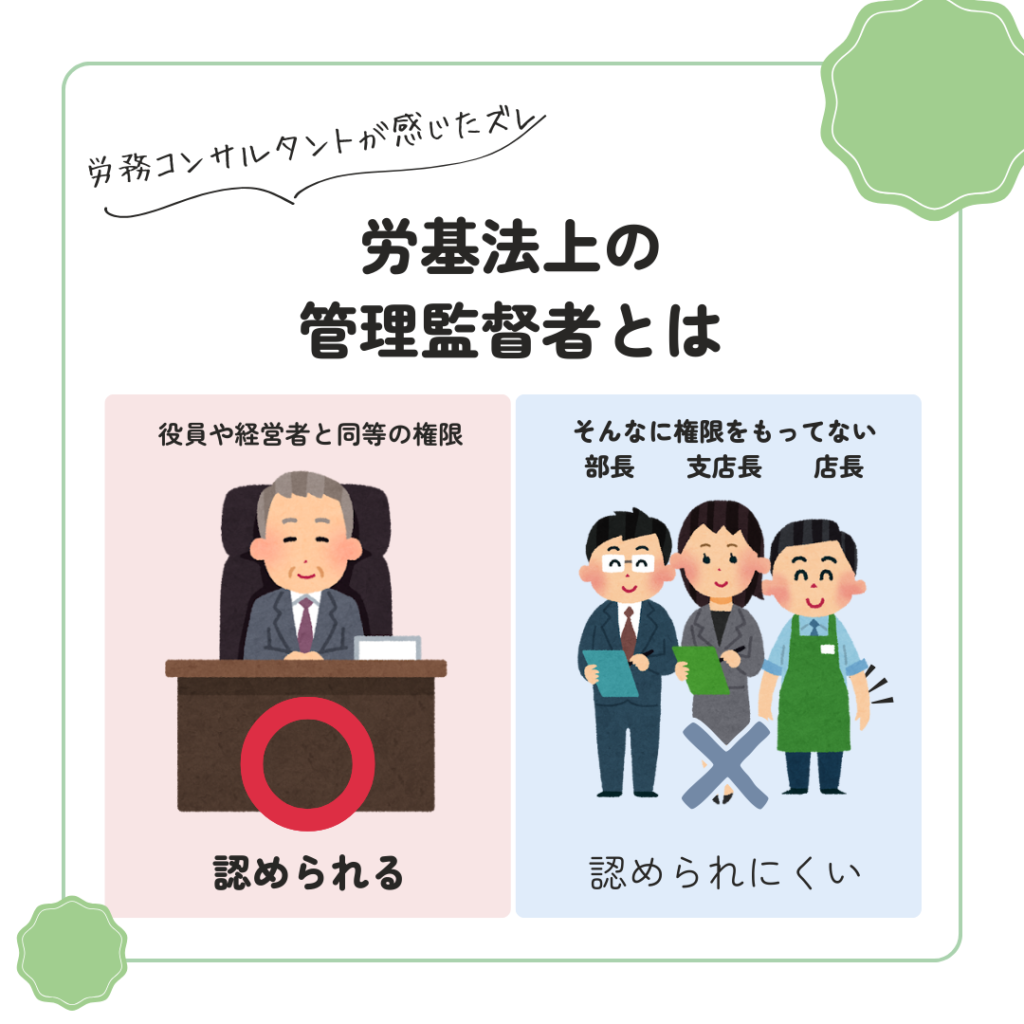

一般企業が考える「管理監督者」と、労働基準法の「管理監督者」にはズレがあると感じています。

簡単に言うと、

- 一般的な企業の認識:一定の役職者以上なら、管理監督者になれる

- 労働基準法の解釈:経営者とほぼ同じ立場の人しか管理監督者になれない

経営者とほぼ同じ立場の人っていうのは、役員クラスの立場や決済権があったり、勤務時間に裁量があるような人です。

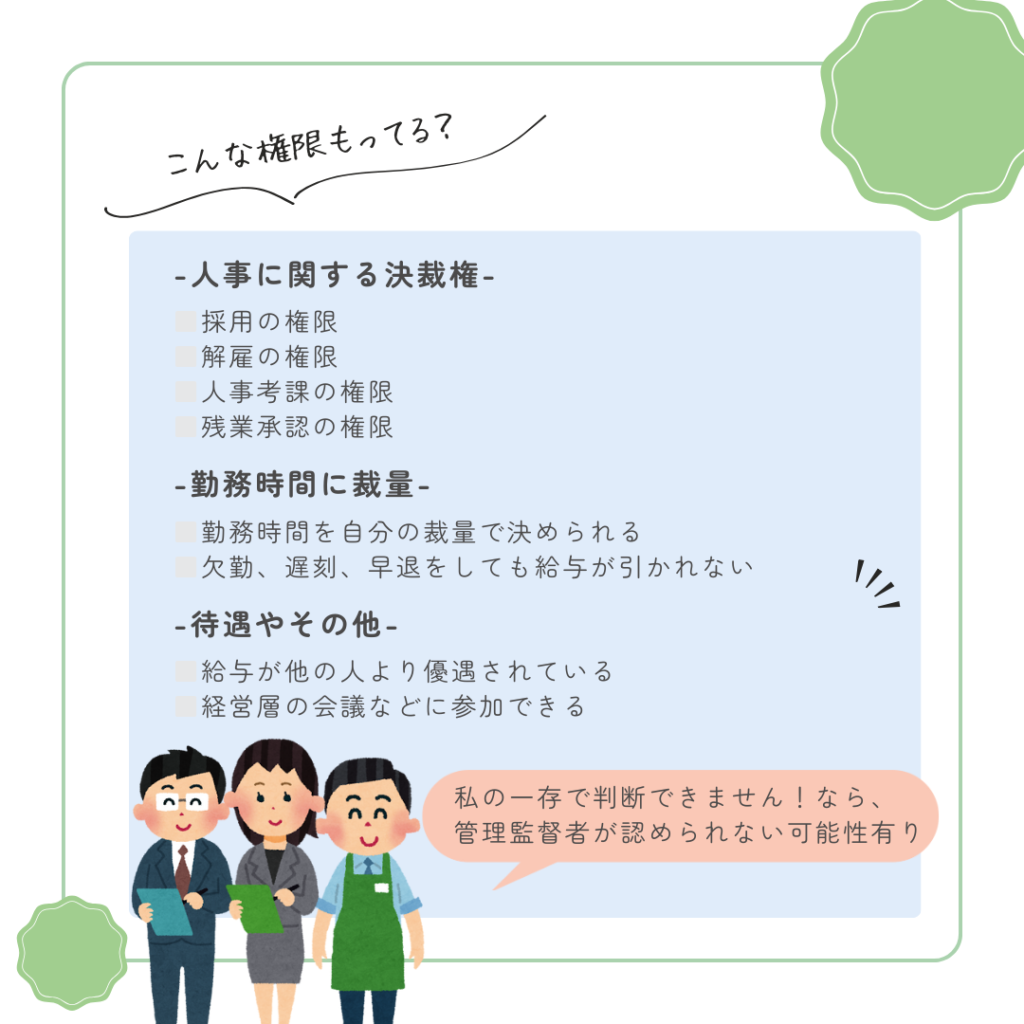

例えばこんな感じです。

会社は簡単に「管理監督者」にしたがりますが、実はその条件を満たすのはかなり難しいんです。

役職についているからといって、必ずしも「管理監督者」になれるわけではないので、私が感じているズレはまさにここです。

では、本来の条件を満たしていないのに「管理監督者」とされてしまった場合、どうなるのでしょう?

もしかすると、本来もらえるはずの残業代などが支払われていない可能性があります。

この記事では、管理職に昇進して「管理監督者」になった時に自分を守るためにやるべきことをまとめています。

管理監督者になったばかりの方も、すでに経験している方もいるかもしれませんが、いつから始めても絶対に遅くありません。

前フリが長々となりましたが、では、具体的に解説していきます!

ばたこ

ばたここの記事では、特に賃金面に焦点を当て、自分を守るためにできることをまとめました。少しでも精神的な負担を軽くする手助けになれば嬉しいです。

管理監督者に該当する人は、ぶっちゃけごくわずか。

冒頭でも触れていますが、「管理監督者」になれる人は、そう多くありません。

理由は、役員や経営者のような強い権限を持っていないなど、当てはまらない点が多いほど、「管理監督者」として認められにくくなるからです。

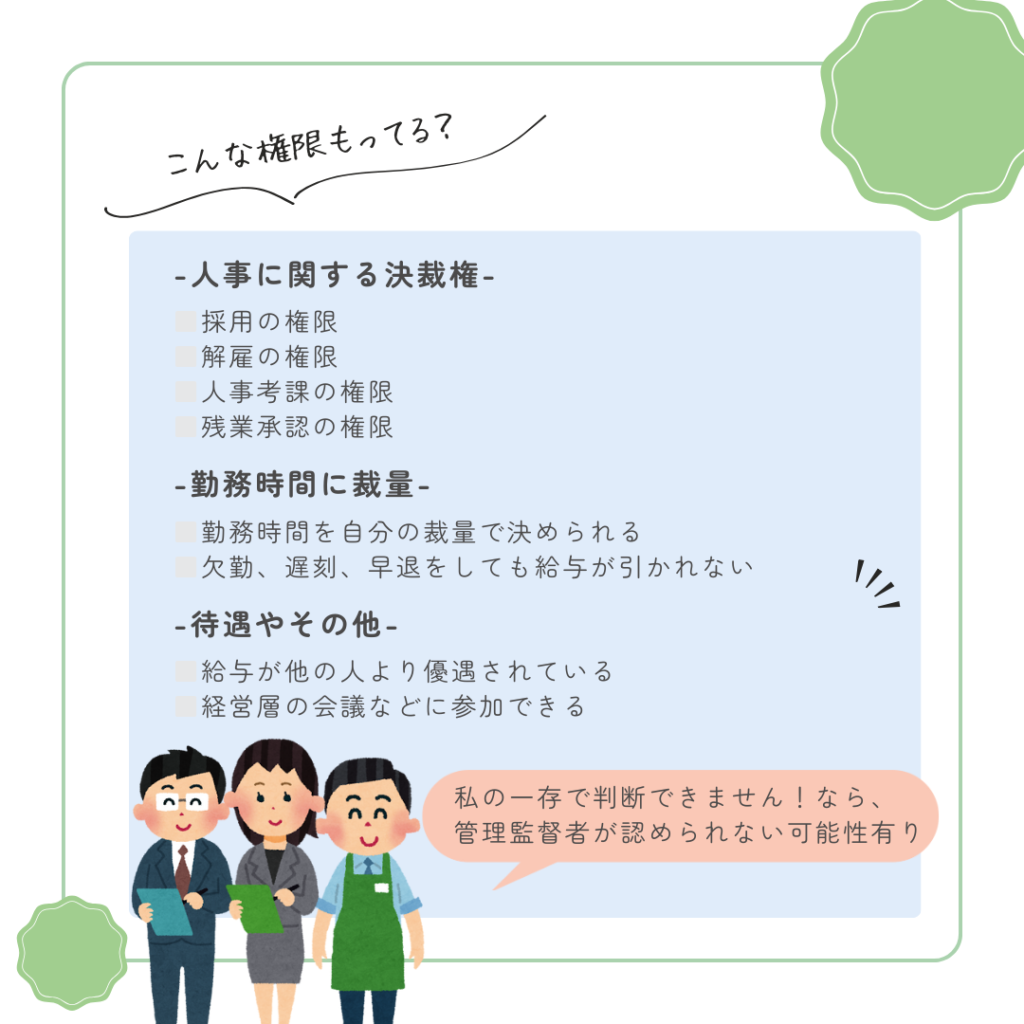

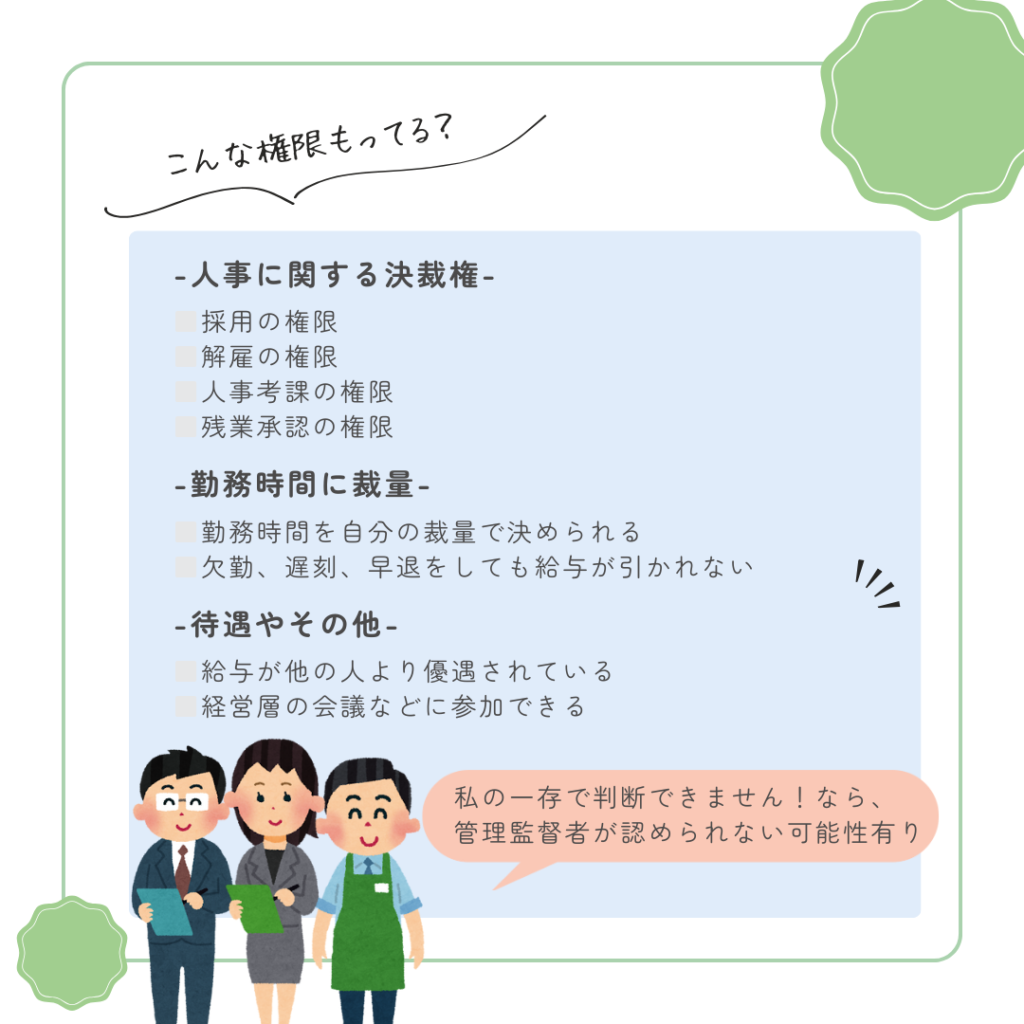

具体的には以下の3つです。

- 人事に関する決裁権があるか

(採用、解雇、人事考課、残業命令) - 勤務時間に裁量があるか

(出勤・退勤時間が自由か、欠勤・遅刻・早退をしても給与から引かれない) - 賃金が他の人より優遇されているか、経営層の会議参加可能か

(他の従業員より給与が高いか、時給換算したとき低くなっていないか)

このような権限がないのに任命されている場合は、「名ばかりの管理監督者」の可能性が高いです。

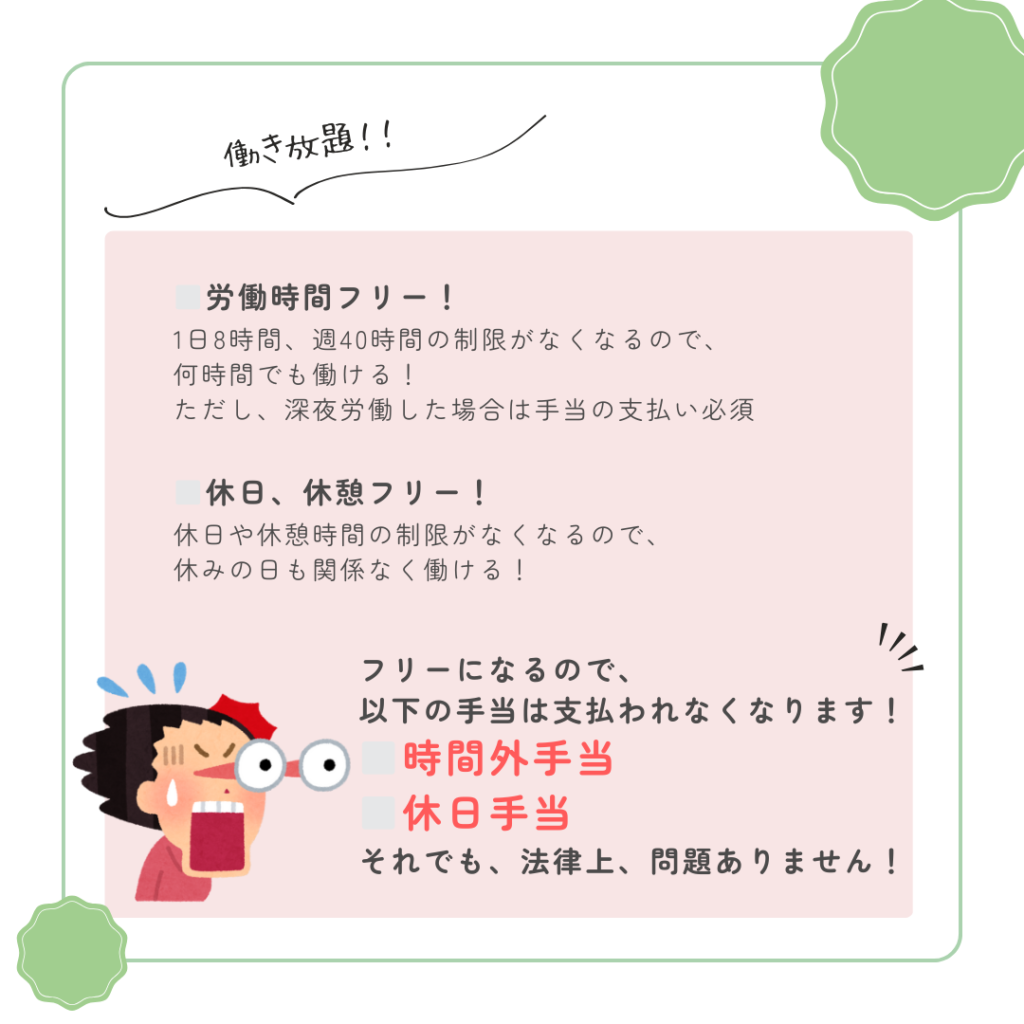

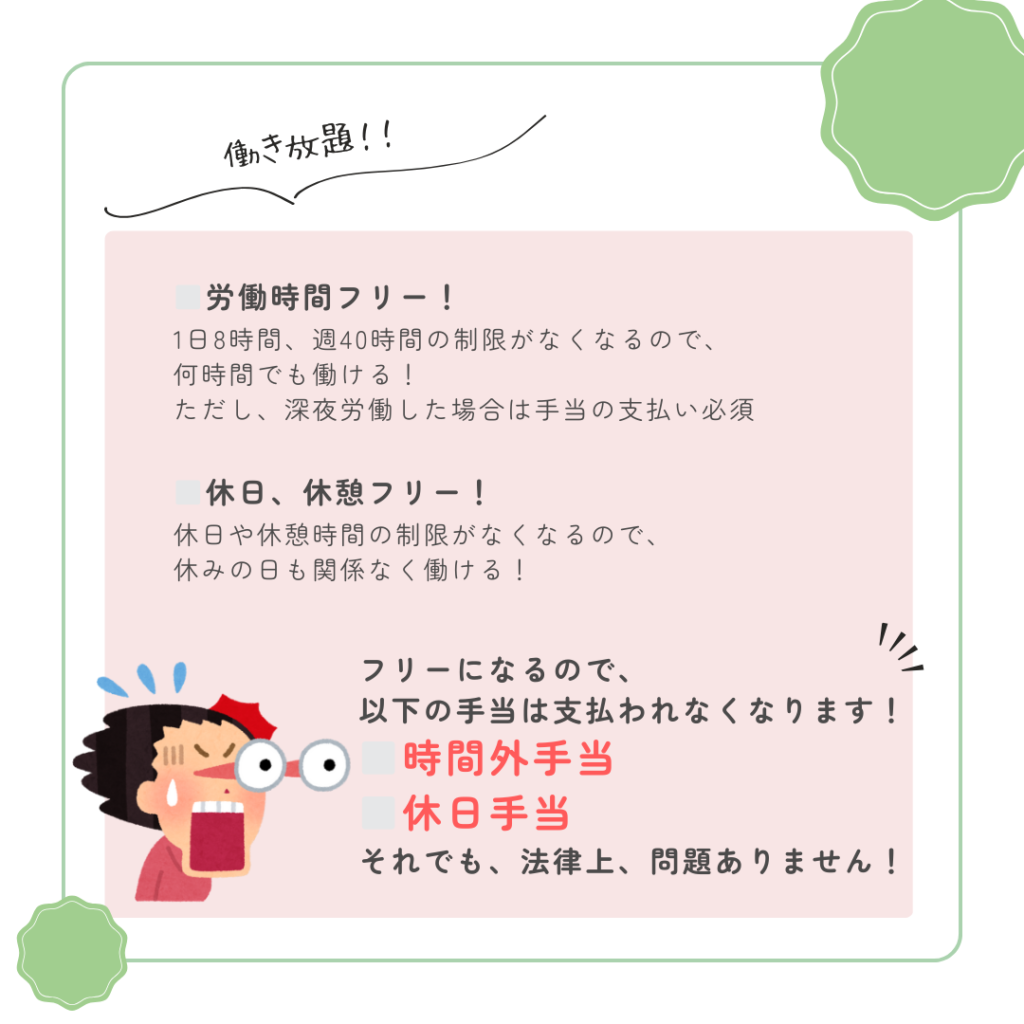

管理監督者は、法律で決められた働く時間や休みのルールが適用されない!

経営者や役員は、労働基準法や就業規則の適用を受けないため、労働時間や残業、休日といった枠組みがありません。

それと同様、「管理監督者」になると、法律で決められた働く時間や休みのルールが適用されません。

さらに、残業手当や休日手当の支給対象から外れます。

ここまで聞くと、「管理監督者」って思った以上に厳しい条件があると思いませんか?しかも、会社が勘違いして「管理監督者」にしている場合、本来もらえるはずの残業手当や休日手当が支払われていない可能性も…。正直、なかなかエグいと思いませんか?

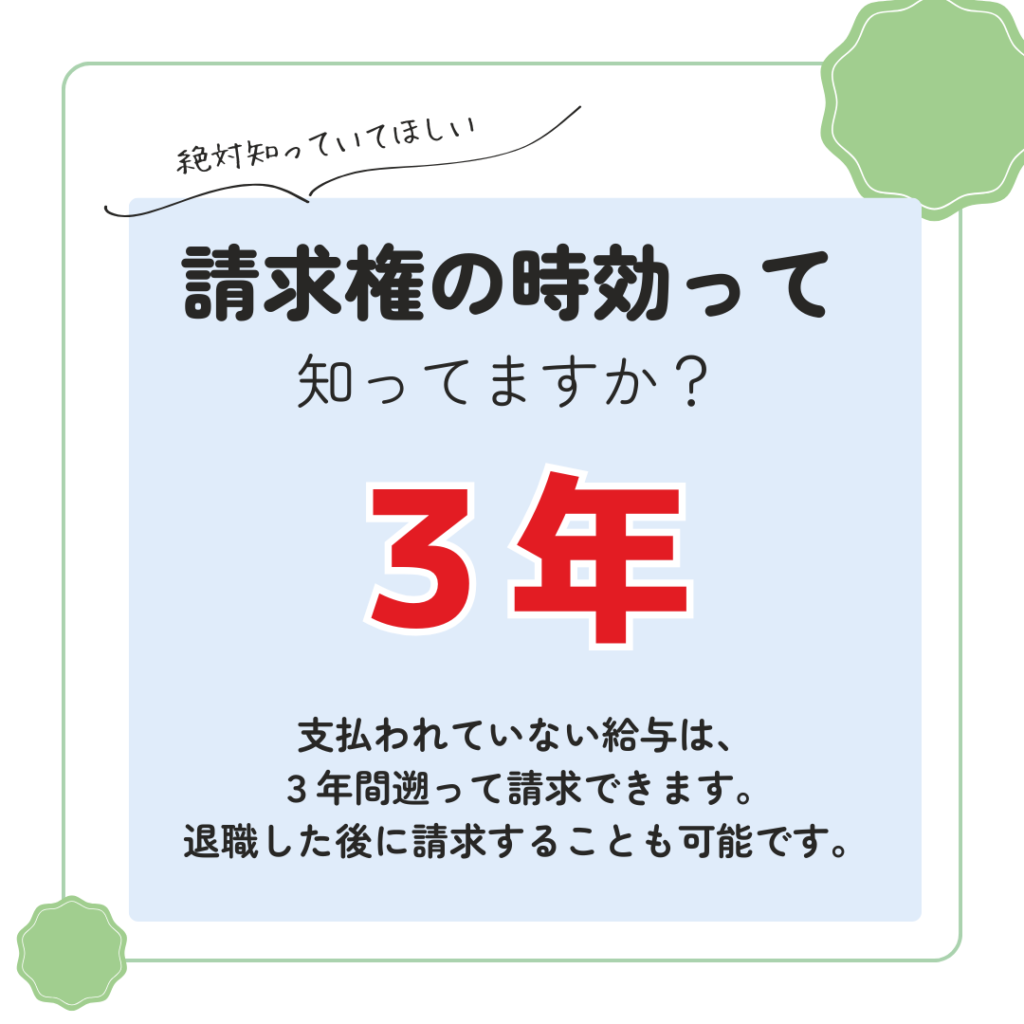

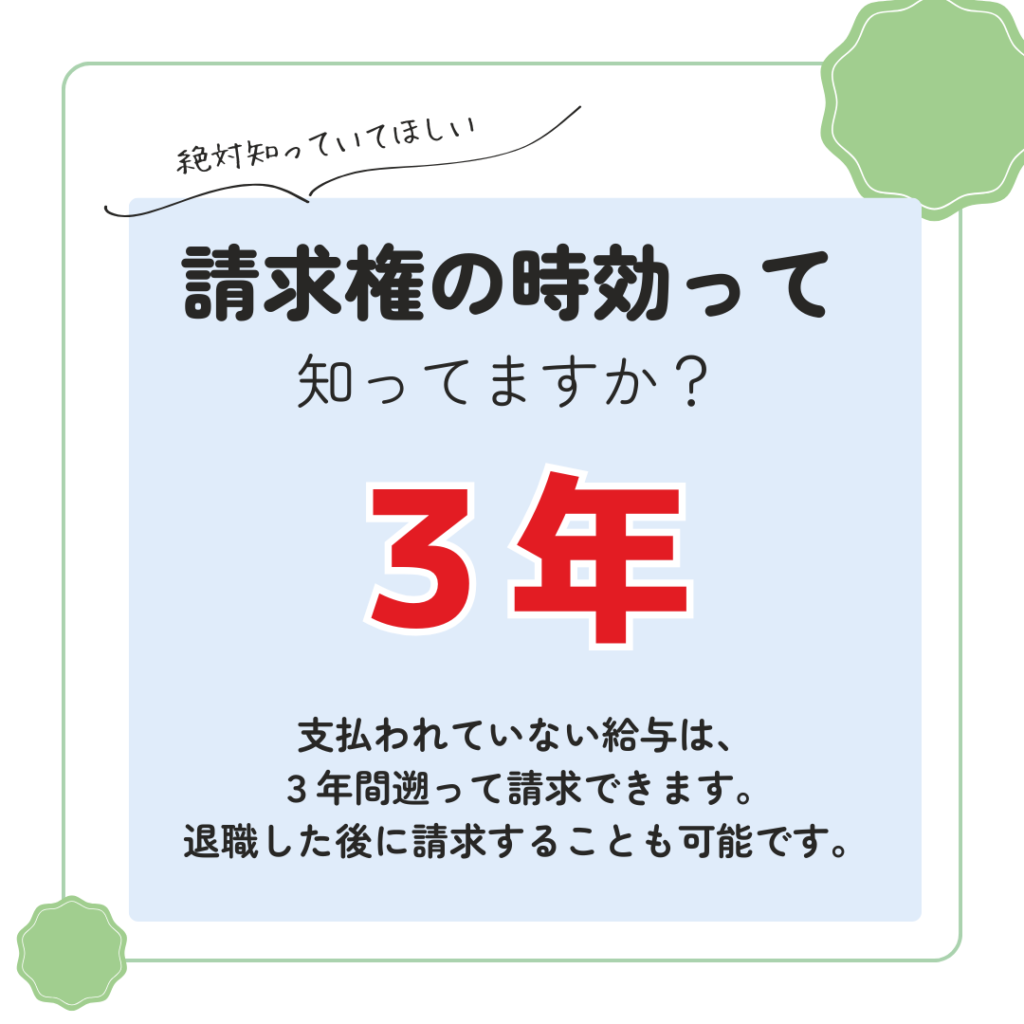

3年ルールって知っていますか?

もし「名ばかりの管理監督者」に該当する場合ですが、働いた分の給料が正しく支払われていません。

本来もらえるはずの給料は、3年以内の分は請求できる権利があります。

つまり、請求すれば最大3年分の未払い分を受け取れる可能性があり、場合によっては1,000万円を超えることもあります。

ここで一つ有名な判例を紹介したいのですが、結果的に「未払い残業代」の支払うように命じた事例です。

マクドナルドの管理監督者に関する裁判(2008年 東京地裁)

マクドナルドの店長は「管理監督者」として扱われ、残業代が支払われていませんでした。

しかし、裁判所は「店長には会社の経営に関わるような大きな権限がない」と判断し、未払いの残業代を支払うよう命じました。

この判決は「名ばかり管理監督者」の代表的な例とされ、企業が「管理監督者」と認めるための基準がより厳しく見直されるきっかけになりました。

お金を請求することに抵抗がある方もいるかもしれません。でも、これまで会社のために頑張ってきたのに、正当な対応をしてもらえないのは、このご時世どうなんでしょうか。

自分のためだけでなく、これから同じような誤った「管理監督者」を生まないためにも、会社が変わるきっかけになるかもしれません。

管理監督者になったら、まず確認したいこと

まずは、自分が本当に「管理監督者」として正しく扱われているのか、チェックすることが必須です。

冒頭の画像を流用しますが、仕事内容や給料の条件、決済権や権限関係をしっかり確認してください。

自分を守るために絶対にやるべきこと3選!

確実に長時間労働になり、仕事とプライベートの境目があいまいになってしまうと思います。

そして、仕事が忙しいのに給与が見合わないと感じたり、無理がたたって体調を崩してしまうこともあります。

自分を守るために、次の3つのポイントを意識しておきましょう。

①勤怠記録をつける

管理監督者になると、会社から「勤怠の記録はつけなくていい」と言われることがあります。

その理由は、「法律で決められた労働時間や休みのルールが適用されない」ためです。

そのため、勤怠記録を取る必要がないと考える会社もあるようです。

とはいえ、管理監督者であっても健康管理のために勤務時間を記録することが一般的です。

長時間労働による健康リスクを防ぐためにも、自分で記録を残してください!(後々役立ちます!必ず)

+αでこの記録もめちゃくちゃ大切

出勤・退勤時間だけでなく、1時間ごとの業務内容も記録しておくのが理想的です。

理由は、正しく支払われていいなかった給与を請求する際に、「本当にその時間働いていたのか?」 と証明を求められるからです。

そのため、時間外労働でどの業務を行い、どんな成果物を出したのかも記録しておくと安心です。

②雇用契約書と給与明細を保管する

| 雇用契約書 | 雇用契約書がない場合は、会社に確認し必ず作成してもらいましょう。労働条件が変わった際の書面交付は義務で、受け取るだけでもトラブル防止になります。 |

| 給与明細 | 管理監督者であっても深夜労働(22時~5時)の時間に働くと深夜割増賃金が発生するので、支払われているかチェック必須です。 |

そして何よりも、雇用契約書(または労働条件通知書)と給与明細は、もし正しく給与が支払われていなかった場合に請求するための大切な証拠になります。

勤怠記録と同様、必ず保管しておきましょう。(後々役立ちます!必ず)

③専門家に事前に相談する

費用をかけたくない方は、法テラスや市役所の無料相談を活用して事前相談するのがおすすめです。

事前に情報を得ておけば、万が一の時も冷静に対応できます。

「いざという時の選択肢を持つ」ことが、自分を守ることにつながります。

「名ばかり管理監督者」に当てはまり、未払い給与を請求する場合

適切に支払われていなかった「未払い給与」を請求する方法は、いくつかありますが、一番おすすめなのは「弁護士に任せること」です。

弁護士に依頼すれば、法律に基づいた対応はもちろん、未払い給与を正確に計算してもらえます。

その際、勤怠記録・雇用契約書・給与明細がしっかり残っていると、スムーズに進められます。

とはいえ、弁護士費用が気になる方もいるかもしれません。

その場合、自分で裁判所に行って請求する方法もありますが、時間と労力がかかるため、かなりの負担になります。

また、弁護士に依頼したからといって必ず裁判になるわけではありません。

むしろ、弁護士を通じることで、裁判をせずに示談金で解決できる可能性が高くなります。

この時、各書類は必須です。むしろ、ないと困ります。

自分を守るために絶対にやるべきこと3選をご参考ください。

請求するタイミング

この請求をするタイミングですが、一般的には退職後に行われることが多いです。

ただし、在籍中に請求する場合は、事前に「弁護士」に相談することを強くおすすめします。

なぜなら、請求をきっかけに会社から不当な扱いを受け、結果的に退職せざるを得なくなる可能性があるからです。

しかし、法律ではそのような退職を迫る行為(退職勧奨)が不当であると定められています。

自分の身を守るために、どのように対応すべきかを事前に確認しておくと安心です。

絶対にした方がいいことは「リスク軽減策」を事前に知ることです。

選択肢を洗い出した上で、実行するか判断しましょう。

私も管理監督者の経験があります

実は、私自身もこれまでに2社で支店長や事業責任者として管理監督者を経験しました。

しかし、社労士事務所に入り労働基準法を学んでから振り返ると、当時の私は「名ばかり管理監督者」だったと気づきました。

そのことを知らずに、平日も休日も関係なく働き続け、プライベートの時間がほとんどなくなってしまったこともありました。

どれだけ成果を出しても給与にすぐに反映されることはなく、「この働き方は見合わない」と感じて退職しました。

もちろん、そのときの必死に働いた経験は、今のキャリアに大きく影響を与えています。

ですが、もし正当な給与を受け取れていたら、もっと違う選択肢があったかもしれません。

だからこそ、これから管理監督者になる人、すでになっている人には、ぜひ「未払い賃金の請求」という選択肢を知っておいてほしいと思っています。

「いざというときに請求できる」と思えるだけでも、自分を守るための保険になり、精神的な負担も軽くなるはずです。

無理をしすぎず、一度自分の働き方を見直してみてくださいね。

コメント