こんにちは。ばたこです。

この記事では「育児休業給付金をもらうための流れ」を完全解説をします。

育児休業給付金をもらうまでの流れ

- 妊娠を報告する時に、育休を取れるかどうかもあわせて確認する(※会社のルールがあるため)

- 産休に入る前に社内手続きを済ませる

- 産後休業(56日)が終わったら、そのまま育休に入る

- 出産後に会社に書類を提出する

- 会社が給付金の申請をする(一般的には2か月分の申請です)

- 子どもが1歳になる前日まで受け取れる

- 最大2歳まで延長可(保育園に入園できない場合等)

育児休業給付金をもらうためには、まず育児休業を取っていることが大前提です。

でも実は、育児休業は誰でも必ず取れるわけではありません。

会社のルールや働き方によっては、育休を取れないこともあるんです。

ばたこ

ばたこ「そもそも育児休業ってなに?」「育児休業給付金ってどういうもの?」という方のために、まずは制度の内容をかんたんにご紹介しながら、もらえるための条件もわかりやすく説明していきますね。

そもそも育児休業ってなに?

赤ちゃんが生まれたあと、仕事をお休みして子育てに専念できる制度です。

- 産後休業の翌日から子どもが1歳になる日の前日まで

- 最大2歳(前日)まで延長可

そもそも育児休業給付金ってなに?

育児のためにお仕事をお休みしている間、一定の条件を満たすと「お給料の代わり」にもらえるお金のことです。

- 180日目までは、お休み前のお給料の67%

- 181日目からは、お給料の50%

育児休業を始めた日から数えて、ざっくりですが50%〜67%の金額をもらうことができます。

育児休業と育児休業給付金の要件まとめ(もらえる人、もらえない人)

大切なポイントをわかりやすくまとめました。

育休が取れる人・取れない人って?

育休が取れる人

- 育児休業に入っている男女労働者

- アルバイトやパートさんもOK

育休が取れない人(会社のルールで決まっている場合)

- 雇用された期間が1年未満の労働者

- 契約が子どもが1歳6か月になる前に終わる予定

- 週2日以下の勤務日数の人

産休は、すべての働く人が取れることができるのですが、

育児休業は、じつは会社のルールによって取れないこともあります。

そのため、まずは自分の会社のルールをしっかり確認することが大切です。

確認するときは、会社の「育児介護休業規程」や「育児介護休業規程の労使協定」に目を通してみてください。

その中に、「育休が取れない人」についてのルールが書かれています。

よくわからないときは、早めに会社に『自分は育休を取れるかどうか』を聞いてみるのがおすすめです。

育児休業給付金がもらえる人・もらえない人って?

育休と給付金の条件は少しちがうので、両方の要件をしっかり確認しておくことが大切です。

育休を取れる人でも、育児休業給付金がもらえないケースがあるんです。

具体的には以下の通りです。

育児休業給付金がもらえる人

- 育児休業を取っていること

- 雇用保険に入っていること(週20時間以上働いている人が対象)

- 育休に入る前の2年間で、月11日以上(もしくは80時間以上)働いた月が12か月以上あること

育児休業給付金がもらえないことがあるケース

- 子どもが1歳6か月になるまでに契約が終わることが決まっている人

- 育休に入る前の2年間で、月11日以上(もしくは80時間以上)働いた月が11か月未満の人

- 育児休業中に11日以上(もしくは80時間以上)働いてしまった人

このように、育児休業の条件はクリアしていても、

雇用保険に入っていた期間(被保険者期間)が足りなかったり、

その他の要件を満たせなくて、育児休業給付金がもらえないことがあります。

救済制度が用意されていること、ご存知ですか?

その場合でも、必ず育児休業給付金がもらえないというわけではありません。

前の職場で働いていた期間を合算できることがあります。

「自分はもらえないかも…」と思った方も、一度チェックしてください。

- 前の仕事を辞めたあとに、基本手当(失業給付や再就職手当)又は特例一時金などを受けていないこと

- そして、前職を辞めてから1年以内に今の仕事に就いていること

ほかにも、被保険者期間はふつう育休に入る前から数えますが、救済制度として「産休開始日から数えられるケース」もあります。

もし「自分はどうかな?」と迷ったときは、会社に聞いたり、ハローワークに相談してみるのもおすすめです。

育児休業給付金っていくらもらえるの?

ざっくり調べたい方、具体的に調べたい方に項目を分けてみました。

ざっくり知りたい方はこちらを参考にどうぞ

| お休み前の総支給額 | 67%(はじめの180日) | 50%(181日目以降) |

| 200,000円 | 134,000円 | 100,000円 |

| 250,000円 | 167,500円 | 125,000円 |

| 300,000円 | 201,000円 | 150,000円 |

| 350,000円 | 234,500円 | 175,000円 |

| 400,000円 | 268,000円 | 200,000円 |

具体的に計算した場合と比べても、金額の差は数千円程度です。

ざっくり知りたい方は、こちらの目安を参考にしてみてくださいね。

具体的に知りたい方はこちらを参考にどうぞ

- はじめの180日(約6か月):お休み前の総支給額 × 67%

- 181日目以降(7か月目〜):お休み前の総支給額 × 50%

休業前の総支給の6か月分を180日で割った額 × 支給日数(30日) × 67%(※50%)

たとえば、総支給25万円前後の人の場合

| 1月 | 250,000円 |

| 2月 | 255,000円 |

| 3月 | 260,000円 |

| 4月 | 250,000円 |

| 5月 | 253,000円 |

| 6月 | 250,000円 |

| 合計 | 1,518,000円 |

<計算の例>

1,518,000円 ÷ 180日 =8,433.33円(約8,424円)

8,424円×30日(支給日数)=252,720円

252,720円 × 67% = 約169,323円

252,720円 × 50% = 約126,360円

もらえる金額

180日までの期間は、約169,323円/1支給期間単位あたり

181日以降の期間は、約126,360円/1支給期間単位あたり

育児休業給付金は、一般的に2か月ごとに申請します。

そのため、1回の振り込みで2か月分(2回分)の金額がまとめて入金されます。

育児休業給付金を受けられるタイミングは?

- 最初の振り込みは、産後休業(56日間)が終わった翌日から約2か月後+α日数です

- その後は、会社が申請してから1週間ほどで振り込まれるのが一般的です

このように、育児休業に入ってすぐにお金がもらえるわけではないため、

あらかじめ、手続きを早めに進めてもらえるよう会社に伝えておくのがおすすめです。

育児休業給付金の申請は、一般的には2か月ごと(2支給単位)に行われます。ただし、希望すれば1か月ごと(1支給単位)に申請することもできます。

自分で会社に提出しないといけない書類

- 親子(母子)手帳写し (出生済み証明があるもの/両親記入欄必須)

- 本人通帳写し (表紙及び開いて1ページ目)

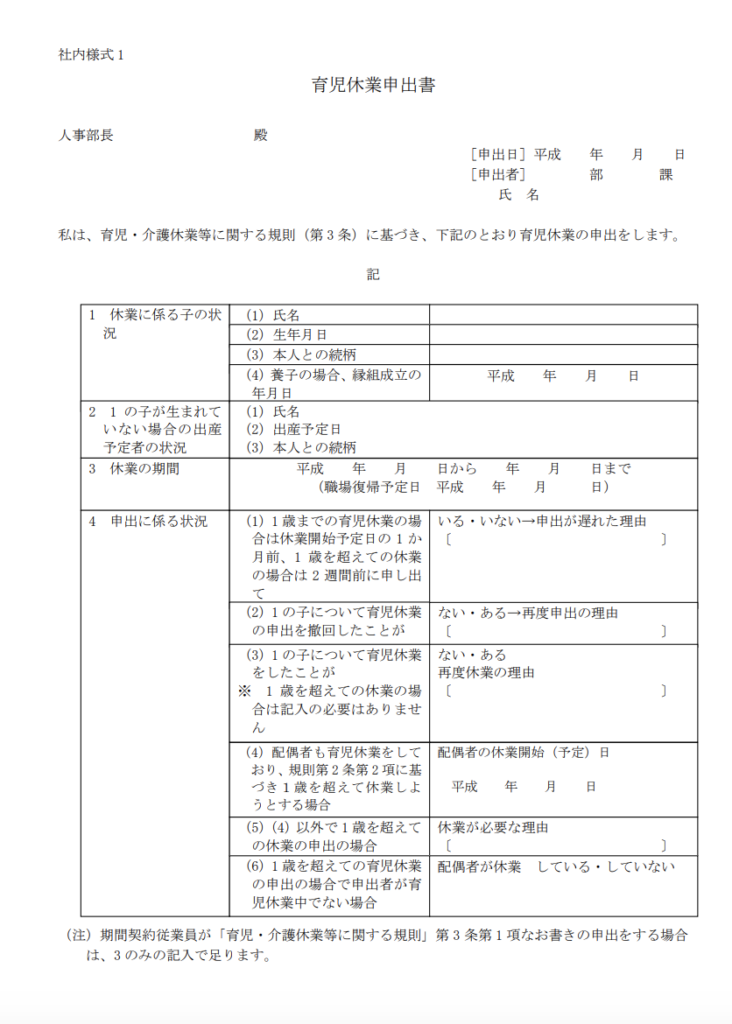

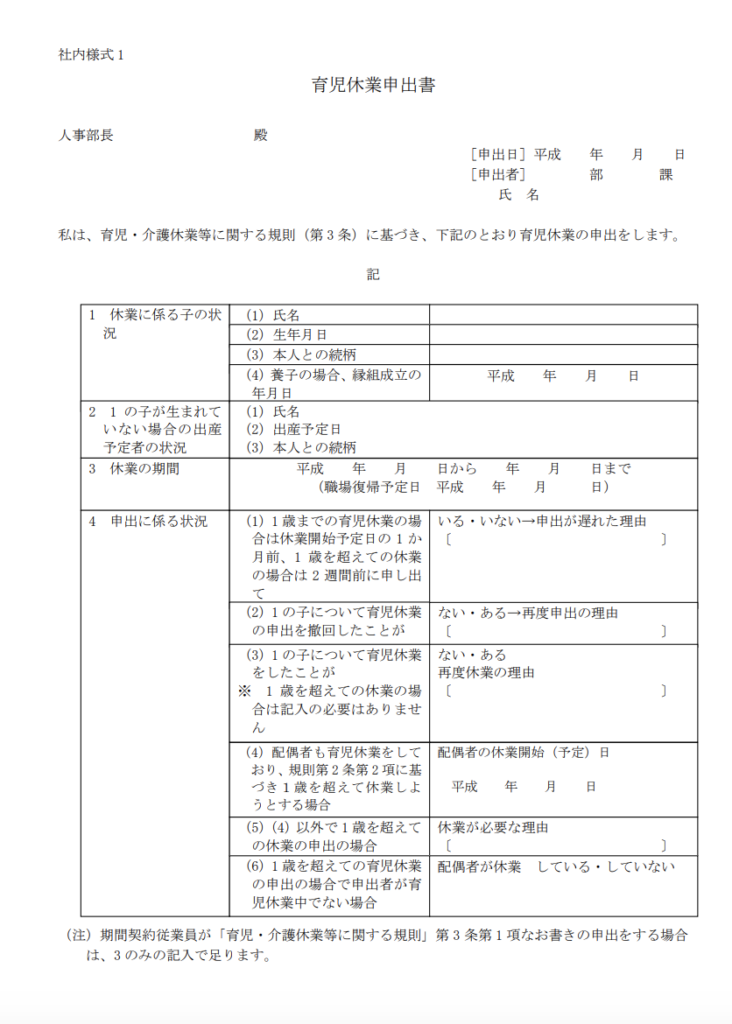

- 育児休業申出書(会社のフォーマット)

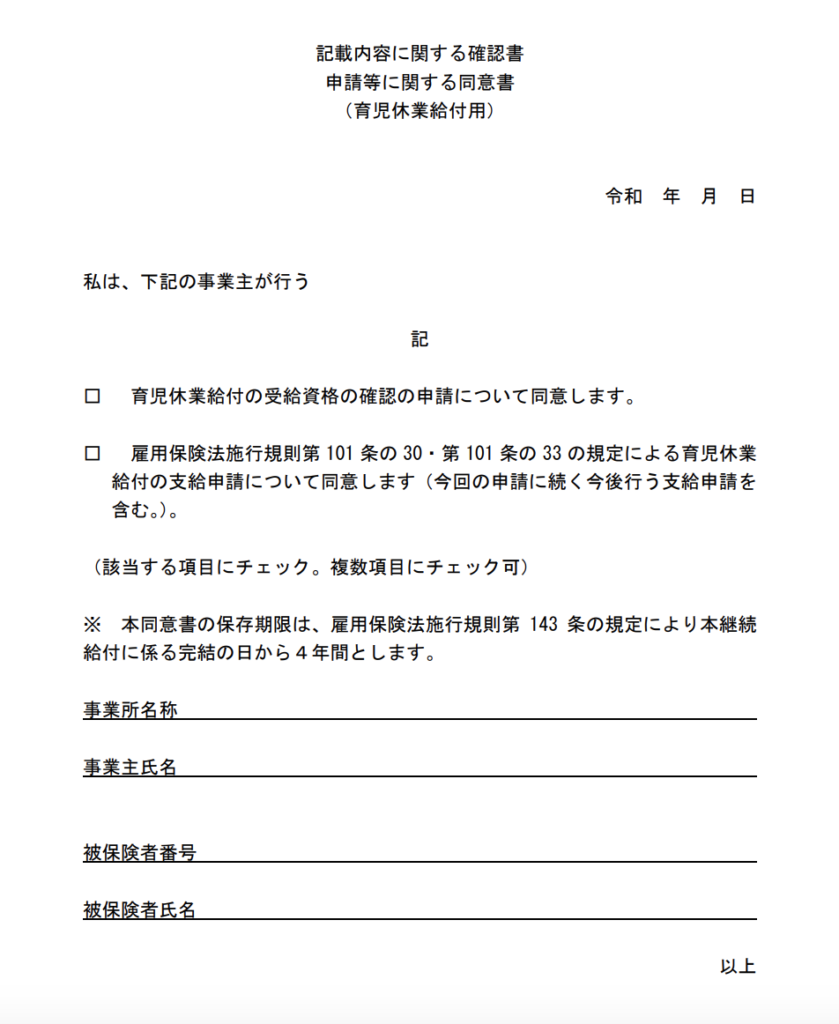

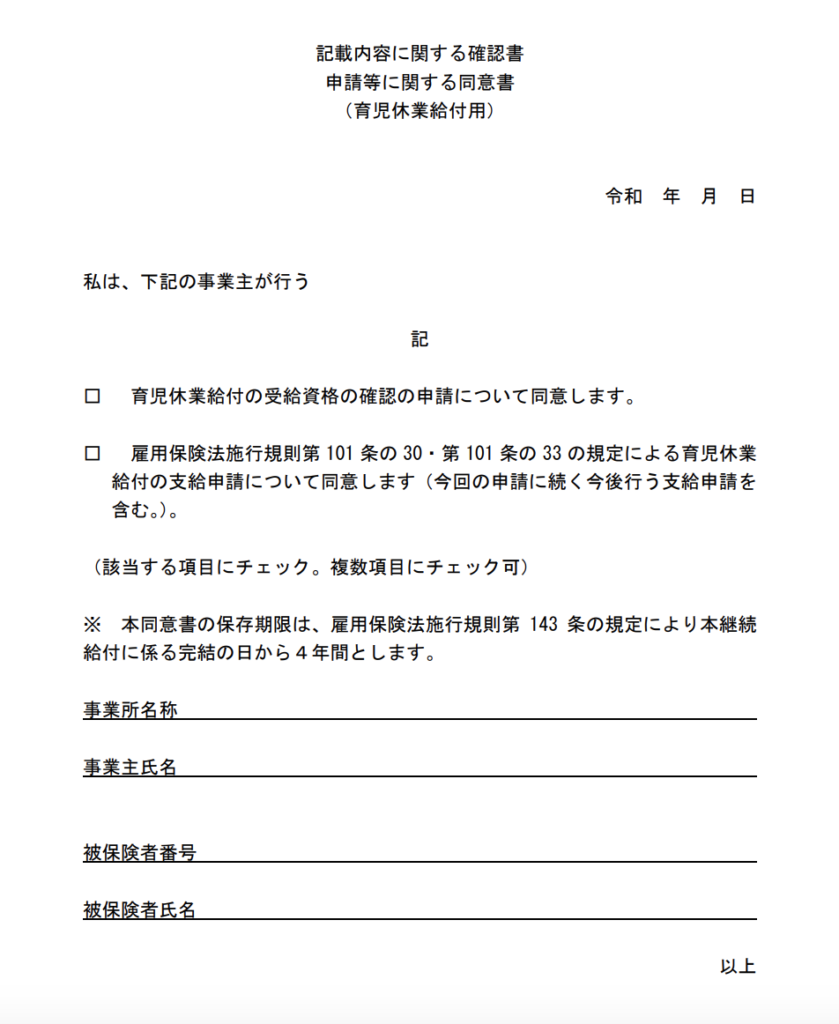

- 記載内容に関する確認書 (雇用保険のフォーマット)

出産後に準備して提出すれば、大丈夫です!

解説が必要なものだけ以下まとめました。

育児休業申出書(会社のフォーマット)

このフォーマットは、厚生労働省が用意しているもので、ほとんどの会社がこの書類を使っています。

産休に入る前に、会社から渡されることが多いので、提出のタイミングは産前でも産後でも大丈夫です。

記載内容に関する確認書 (雇用保険のフォーマット)

このフォーマットは、ハローワークが用意しているもので、ほとんどの会社がこの書類を使っています。

これは、育児休業給付金の申請に同意しているかどうかを確認するための書類です。

この書類があると、会社側の手続きがスムーズに進みます。

特にむずかしく考えず、署名して大丈夫ですよ。

育児休業給付金を延長するときの基本ルール

- 入所申込年月日が子が1歳に達する日の前日までの日付となっていること

- 子が1歳に達する日に「保育園に入れなかったこと」こと

- 申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっていないこと

延長の基本ルールは、「保育園に入れなかったこと」が理由であることです。

2025年4月からは、家から遠い人気の園だけを選んで、わざと延長するようなことはできないように制度が見直されました。

育児休業給付金の延長するときは追加書類が必要(2025年4月から)

- 必要な3つの資料

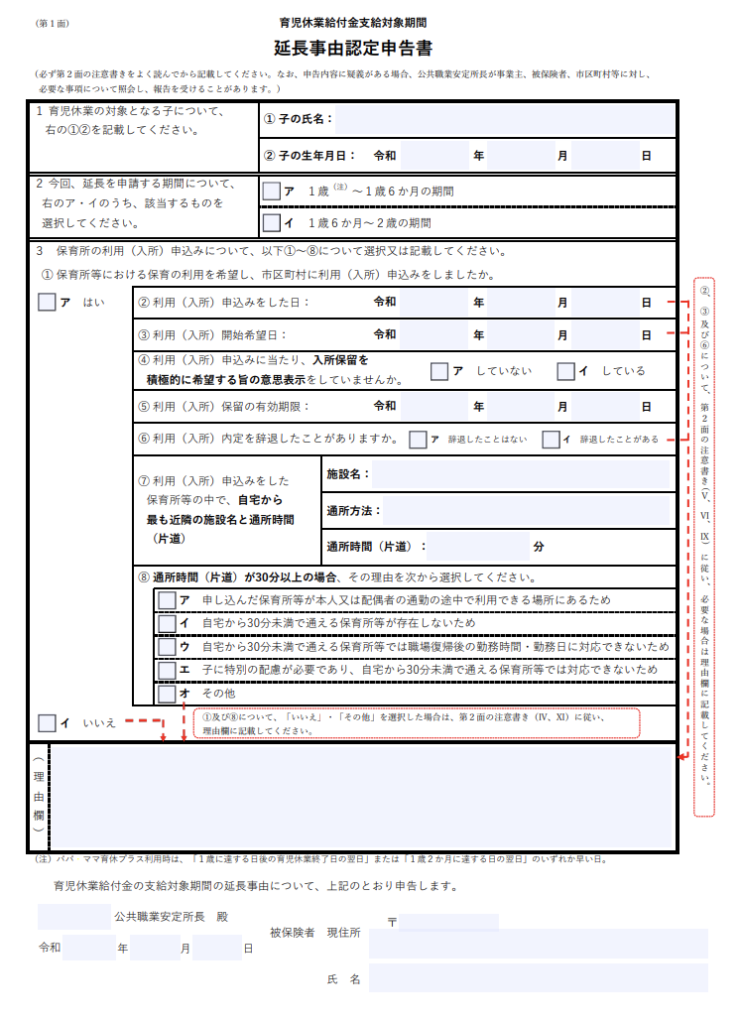

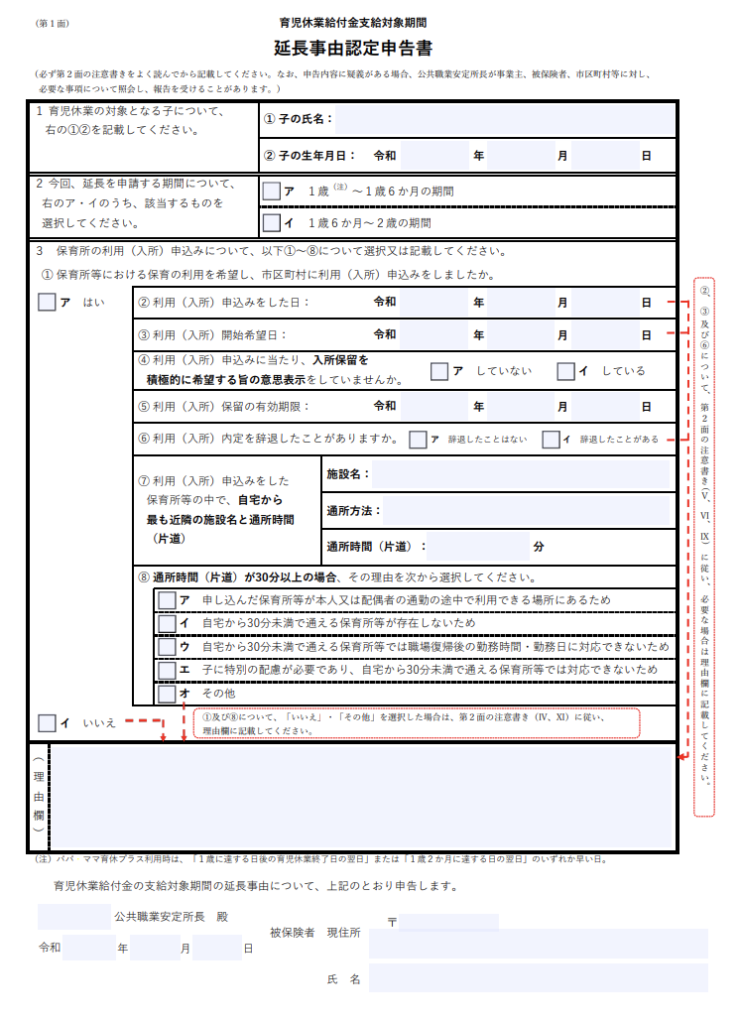

- 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書

- 市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し

- 市区町村の発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

2025年4月から、育児休業給付金の延長手続きが変更され、追加の書類提出が必要となります。

<育児休業給付金>支給対象期間延長事由認定申告書

基本ルールのひとつに、

「特別な理由がないのに、自宅から片道30分以上かかる保育園だけに申し込んでいないこと」

という条件があります。

このルールについては、この書類が根拠資料として使われます。

特に大切なのは、「3-⑧」通所時間(片道)が30分以上の場合です。

どうしてその保育園を選んだのか、その理由と必要な書類をそろえて提出すれば、延長が認められます。

- 3-⑧通所時間(片道)が30分以上の場合

・エのケースでは、医師の診断書や障害に関する証明書などが必要になります。

・オのケースでは、「なぜその保育園しか選べなかったのか」など、具体的な理由の説明が求められます。

・ア〜ウのケースについては、決まった4つの書類を提出すれば大丈夫です。

市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し

- 入所申し込み年月日が「誕生日の前日」になっていること

- 市区町村の保育所申込スケジュールを事前に確認する

入所申し込み年月日が「誕生日の前日」になっていること

保育園の入所申込年月日が「子どもが1歳になる日の前日まで」になっていることが大切です。

たとえば、4月1日生まれの子どもなら、申込日は3月31日以前である必要があります。

「誕生日の前日」というのがポイントです。

市区町村の保育所申込スケジュールを事前に確認する

多くの自治体では、月初からの入園に合わせて申し込むのが一般的ですが、

延長の要件を満たすためには、申込日そのものが前日までの日付である必要があります。

そのため、事前にお住まいの市区町村の保育所申込スケジュールを確認しておくことが大切です。

延長を希望する場合の、その他の注意点

- 保育園の申込みをあらかじめしていること

- 申込み先の保育園に入れない状態であること(入所保留通知などが必要)

- 入園希望日は「子どもが1歳になる日より前」であること

- 通勤経路や自宅から通える範囲の保育園に申し込んでいること

- 市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書を必ず保管すること

- 正当な理由なく保育園の内定を辞退していないこと

- 育休後に働く意志があることが伝わっていること(入所申込書の記載などで確認されます)

延長を希望したあとは、会社に必要な書類を提出する手続きがあります。

書類は会社側が準備して送ってくれることが多いですが、

自分で保管しておくべき書類や、

延長の条件にあてはまるために知っておきたいポイントもあります。

あとから慌てないためにも、事前にチェックしておくのがおすすめです。

育児休業の制度について補足(分割取得できる)

たとえば、育休をいったん3か月取って復帰し、そのあと1歳になる前日まで、もう一度育休を取ることもできます。

お仕事が忙しい方は、こうした取り方も選べます。

ただし、一度職場に戻ると、もう一度育休を取るのは少しハードルが高くなることもあるので、よく考えて計画するのがおすすめです。

2025年4月〜育児・介護休業法 改正します

- 子の看護休暇の見直し

- 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

- 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加

- 育児のためのテレワーク導入

- 育児休業取得状況の公表義務適用拡大

制度改正が行われますが、別の記事にまとめます。

さらに、2025年10月〜はさらに以下の点が改正されます。

- 柔軟な働き方を実現するための措置等

- 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

まとめ

育児休業給付金がもらえると、経済的にも安心して子育てに専念できます。

中には、育休中の時間を使って資格の勉強に取り組む方もいるようです。

育休の取り方は人それぞれですが、ご自身やご家庭にとっていちばん良い形を選べるといいですね。

コメント