こんにちは。ばたこです。

この記事では「はじめて産休・育休を取得する方が安心して取得するための方法」を解説をします。

まずは、産休・育休制度と、復帰までの流れをかんたんに解説します!

ばたこ

ばたこはじめての産休や育児休業は不安ですよね。

この記事を読めば”かんたん”に流れを整理できます!

最後まで読み進めていただけると嬉しいです!

産休、育休、復帰のイメージ

制度とその期間に受けられるお金に関することを”かんたん”にまとめました。

具体的に知りたい方はまとめ記事をご確認いただけますと幸いです。(現在作成中)

産休(産前産後休業)

- 産前休業:出産予定日を含む6週間以内

- 産後休業:出産した日の翌日から8週間

・産休中は、出産手当金という制度が活用できます。

ざっくりですが、休業前のお給料(手取り)の約8割ほどです。

雇用形態(正社員・パート等)や勤続年数に関係なく、産休を取得することができます。

産休はかならず取得できるので安心してください。

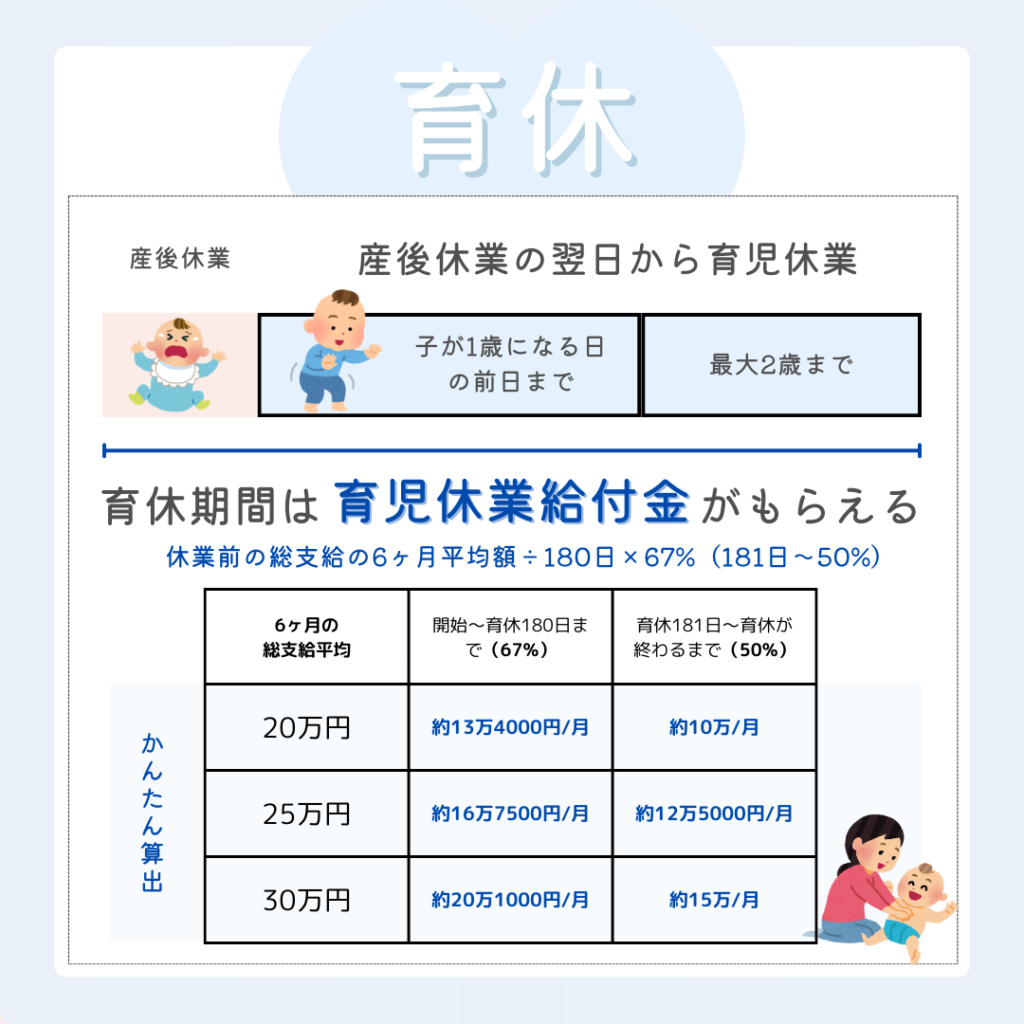

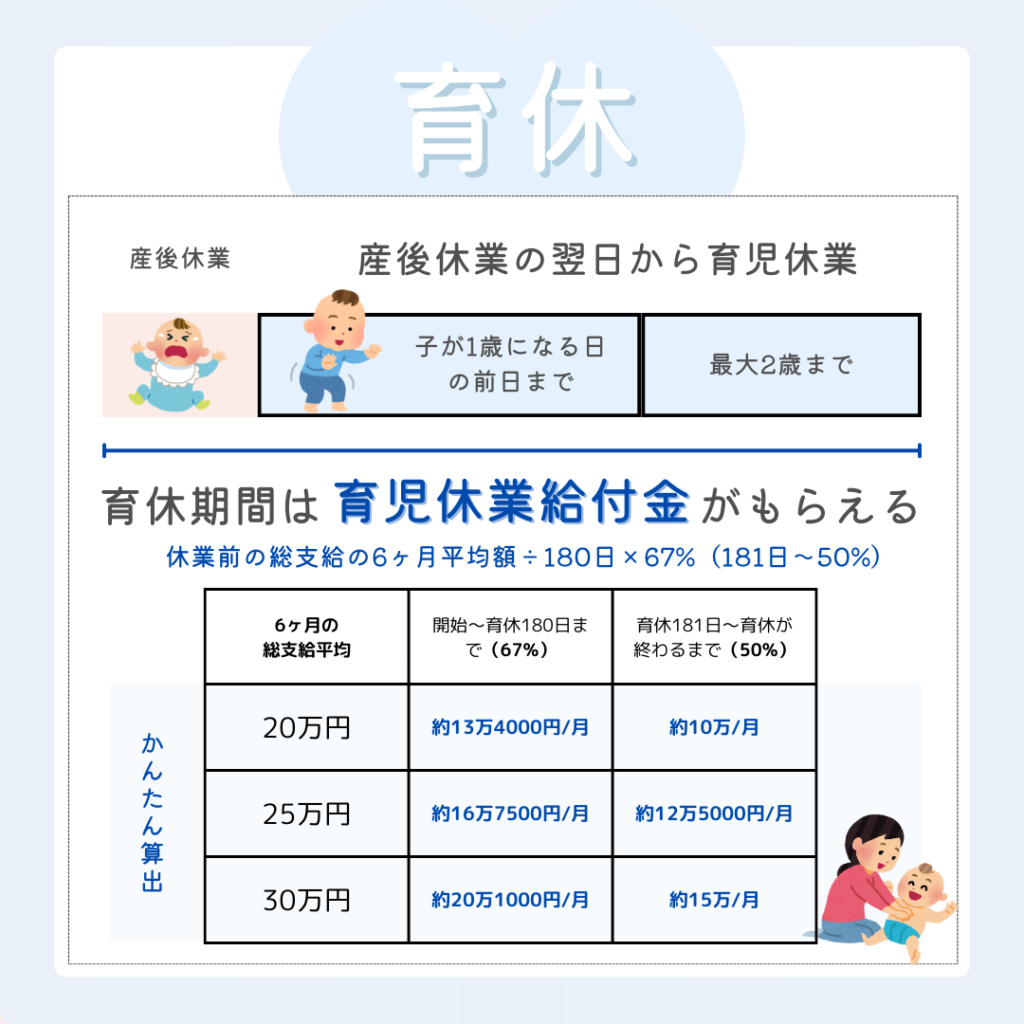

育休(育児休業)

- 育児休業:産後休業が終わった日の翌日から子どもが1歳になる日の前日まで

- 最大2歳になる日の前日まで延長も可能。ただし、保育園に入園できない場合等の事情による

育休中は、育児休業給付金という制度が活用できます。

- はじめの180日(6か月)は、給与の67%

- 181日(7ヶ月~)は、給与の50%

のお金をもらうことができます。

育休も産休と同様に取得できるケースがほとんどですが、一部の会社では「育児介護休業規程」に、申し出を拒むための条件を定めていることがあります。

まずは、その「規程」に拒否条件が記載されていないか確認することをおすすめします。

参考ですが、こんな感じの3つのルールが規定されていることがあります。

・有期雇用労働者の場合、子が1歳6か月に達する日までに、契約が満了することが明らかな場合

・日々雇い入れられる者でないこと

・週の所定労働日数が2日以下

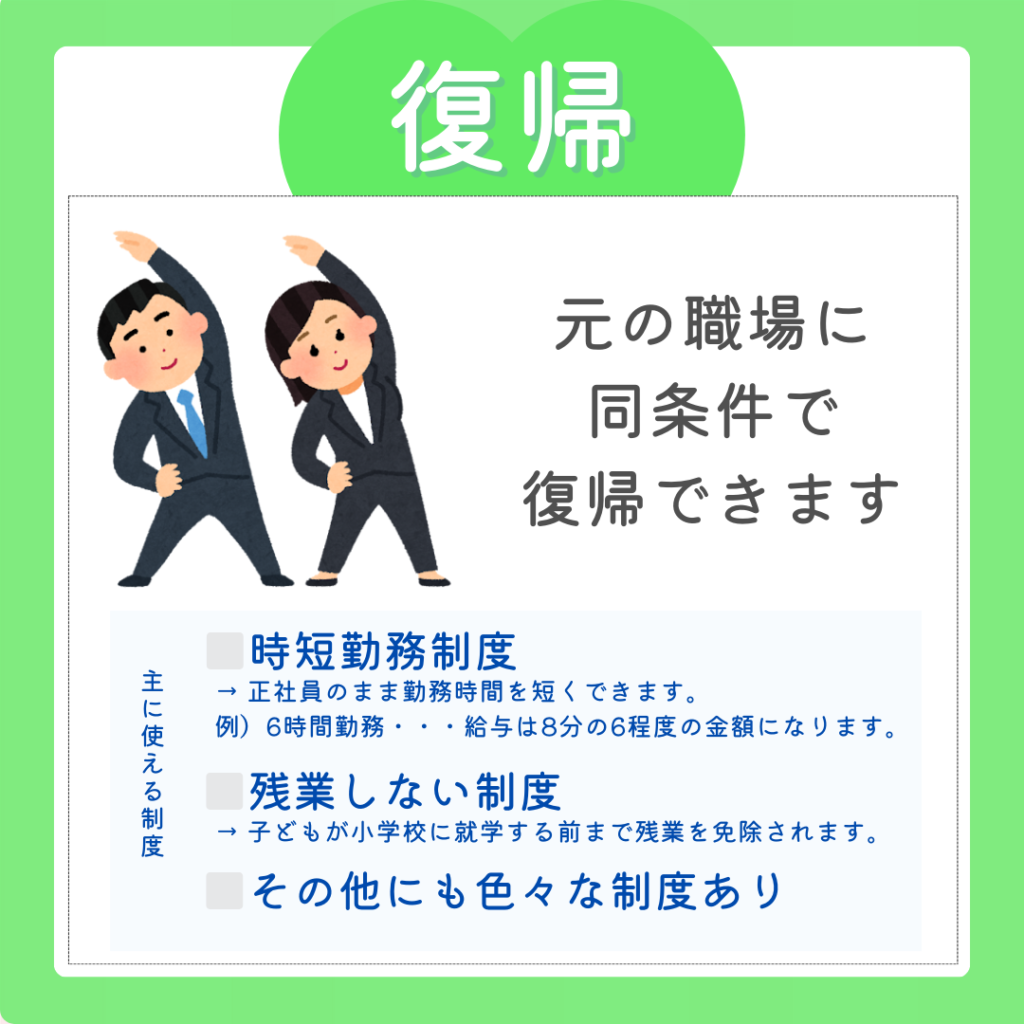

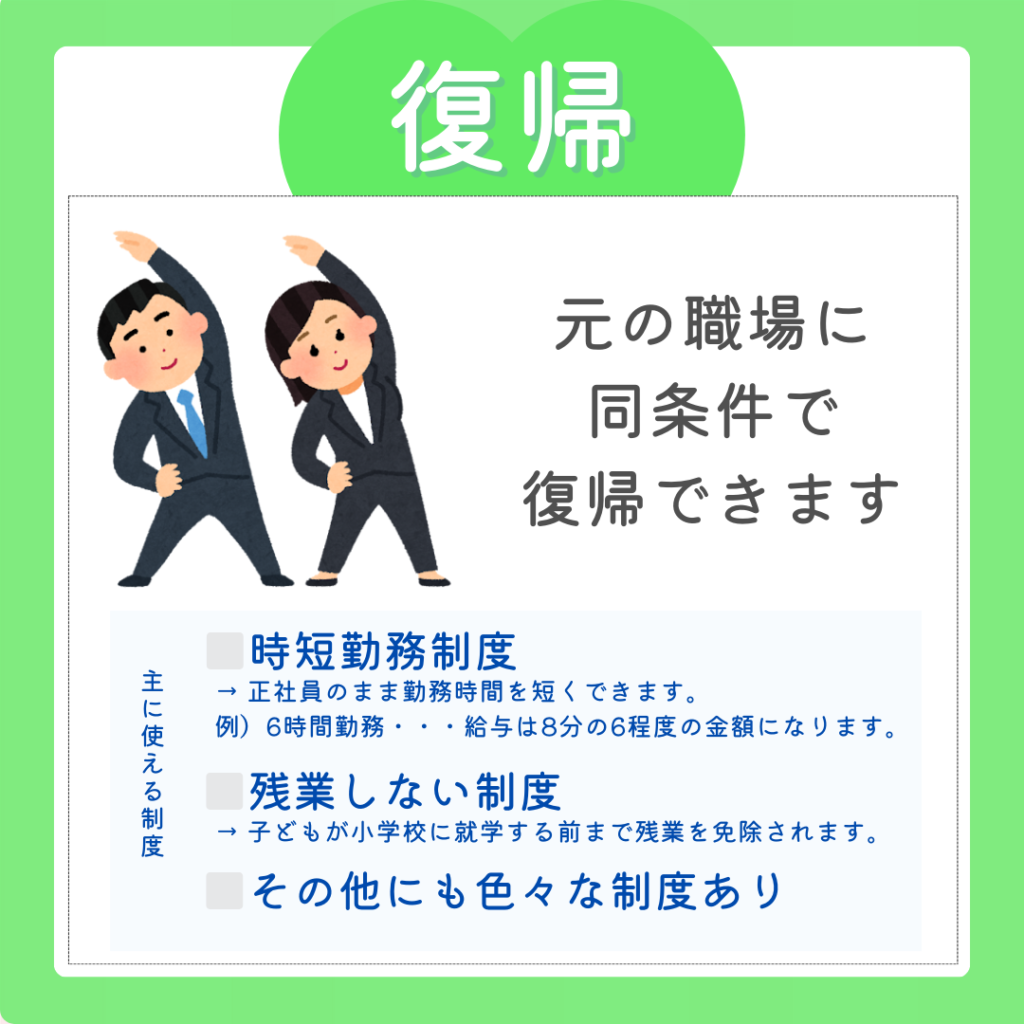

休業から復帰

- これまでと同じ仕事に復帰できます。

育児と仕事を両立したいという方は、育児短時間制度という制度を利用することで、

雇用形態はそのままで、時短勤務に切り替えることもできますよ!

たとえば、正社員のまま時短勤務みたいなイメージです。

その他にも、残業免除の制度(子供が小学校に就学する前まで)なども活用できます。

このように、復帰後も子育てと仕事を両立するための制度があります。

意外と国の制度が整っているので、初めて知ったときは驚きました(笑)

産休、育休期間は社会保険料が免除される

産休、育休期間中は、社会保険料の支払いが免除されます。

ですので、休業期間中にもらえる給付金は、通常の給与の手取り額より若干低めになると思います。

大体、8割と説明しましたが、通常の手取り額より給付金を多くもらえる方法もありますので、

詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

育児休業給付金がいつもの手取り額(給与)より多くもらえるって本当?計画的に活用するコツ

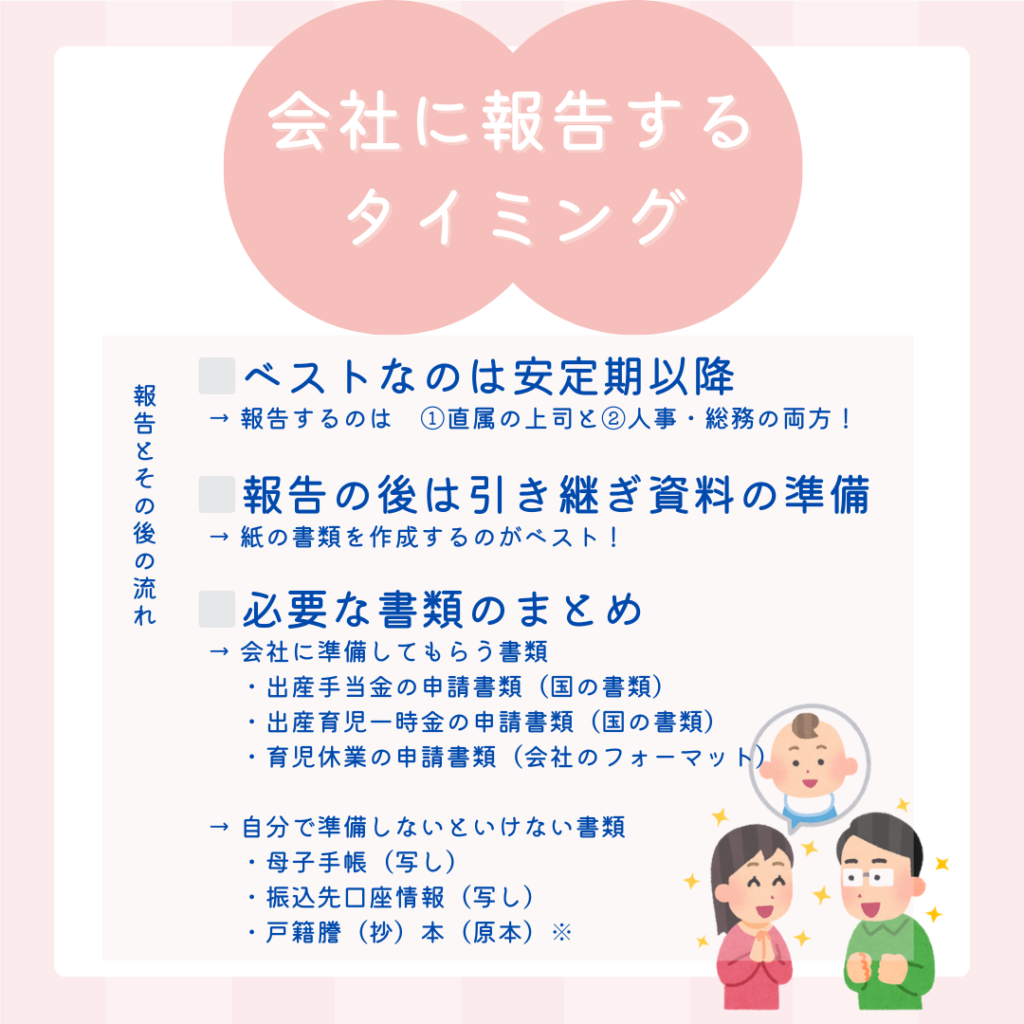

会社に妊娠を伝えるタイミング

産休の申し出ルールは法律で決まっているわけではないため、会社に迷惑がかからない範囲で伝えるのが得策です。

急な申し出だと復帰しづらくなる可能性があるため、できるだけ早めに伝えるよう心がけましょう。

ベストなのは安定期以降

「できるだけ早めに」とはいっても、無理に急ぐ必要はありません。

安定期以降に「直属の上司」と「人事・総務」の両方に伝えるのが良いです。

直属の上司は仕事の配分を決める役割があり、人事・総務は社内で必要な書類や、産休・育休制度の案内をしてくれるためです。

もしこれまでに先輩や同僚が産休に入ったことがある場合は、会社に報告したタイミングを聞いてみると、会社独自のルールが分かるかもしれません。

引き継ぎ書類の準備は必須

会社に報告した後は、「書類」を準備しておくことをおすすめします。

出産までの間に体調が悪くなって出勤できなくなることもあります。

引き継ぎ書類を作成する際は、次の担当者が困らないように、以下の3点を意識してまとめてください。

1業務内容の洗い出し

担当している仕事を一つひとつリストアップします。

2作業手順の整理

各業務について、どのように進めているかを順を追って説明します。

3注意点の明記

ミスが起きやすいポイントや、気をつけるべき点を記載します。

休業までに会社から受け取る書類と、今後必要になる書類

休業までに会社から受け取る書類と、今後必要になる書類ですが以下のとおりです。

会社に準備してもらう書類

- 出産手当金に必要な申請書類

- 出産育児一時金に必要な申請書類

→①と②は会社に伝えると、必要な項目は会社のほうで記入してくれたり、手続きについてわかりやすく説明してくれます。 - 育児休業に必要な社内の申請書類

→会社によって様式は異なりますが、出産予定日や育児休業の取得希望の有無などを確認ための書類です。産休前に提出することも可能です。

自分で準備する書類

- 母子手帳の写し

- 振込先口座情報の写し

→①と②は、育児休業給付金を受けるときに必要です。 - 戸籍謄(抄)本(原本)

→短時間勤務で給料が下がっても、手続きをすれば保険料だけ下げて、年金額は下げずにすむ方法があります。そのときに必要です。

まとめ

産休〜復帰に関する流れや制度説明はいかがでしたか?

もし不明点がある方はコメントをいただけましたら補足いたしますので、何なりとお申し付けください。

コメント