こんにちは。ばたこです。

この記事では「出産準備の前にチェック!妊娠・出産でもらえるお金と支援制度まとめ5選」を解説をします。

ばたこ

ばたこできるだけむずかしい言葉を使わずに、わかりやすくまとめています。

よかったら、最後まで読んでもらえるとうれしいです。

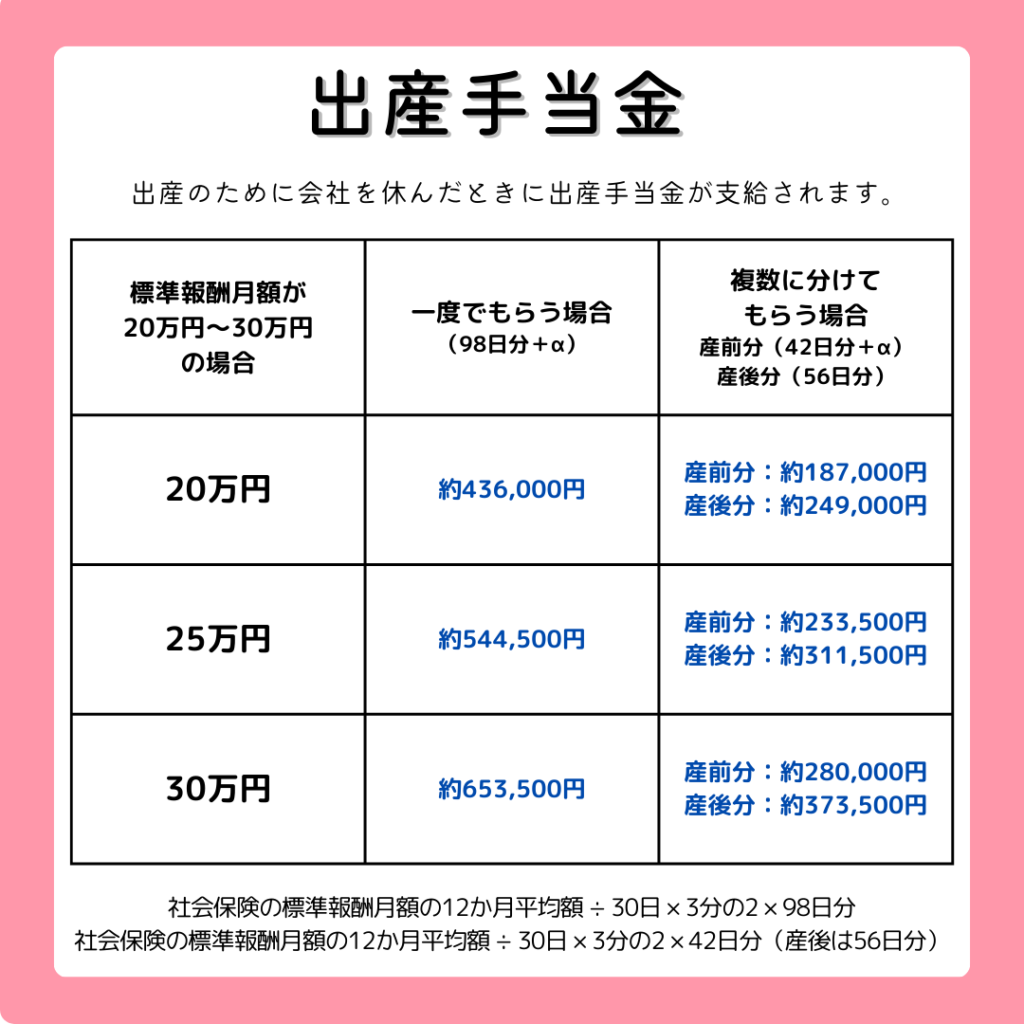

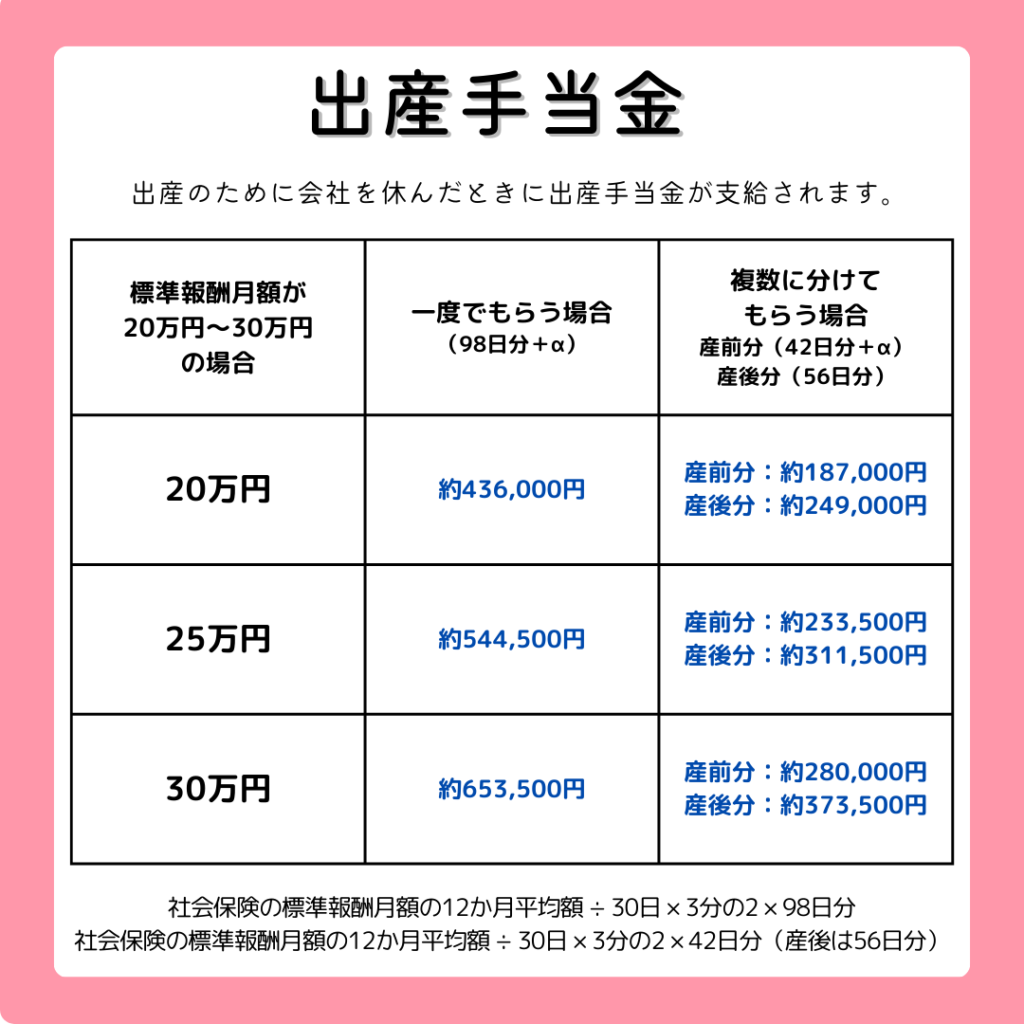

出産手当金

出産のために会社を休んだときに出産手当金が支給されます。

ざっくり解説!出産手当金

・もらえるお金は、産前(42日)と産後(56日)分です。

・金額は、休業前のお給料(手取り)の約8割ほどです。

・産前・産後分をまとめて一度にもらうことも、別々にもらうこともできます。

・標準報酬月額というのは、お給料の総支給の平均から決まる社会保険料の基準額のことです。

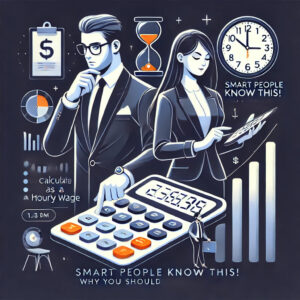

・ざっくり計算したい方は、この画像を参考にしてください。

対象になるのは以下の方です。

・健康保険に加入する会社員

・産休後に会社に復帰する予定の方

・妊娠4か月以上の方

出産手当金は、赤ちゃんが予定日より遅れて生まれた場合、その分の日数がプラスされて支給されます。

でも、予定日より早く生まれた場合は、出産前の42日分すべてがもらえないこともあります。

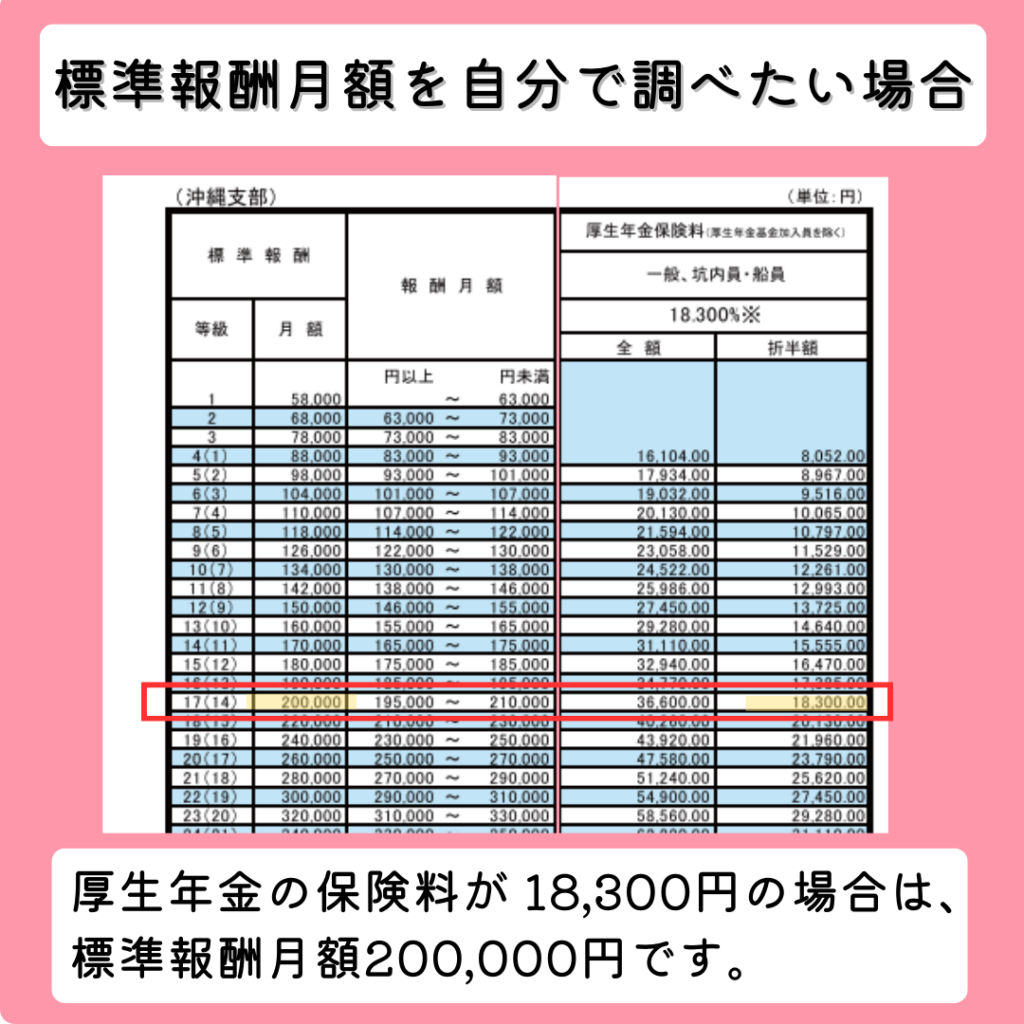

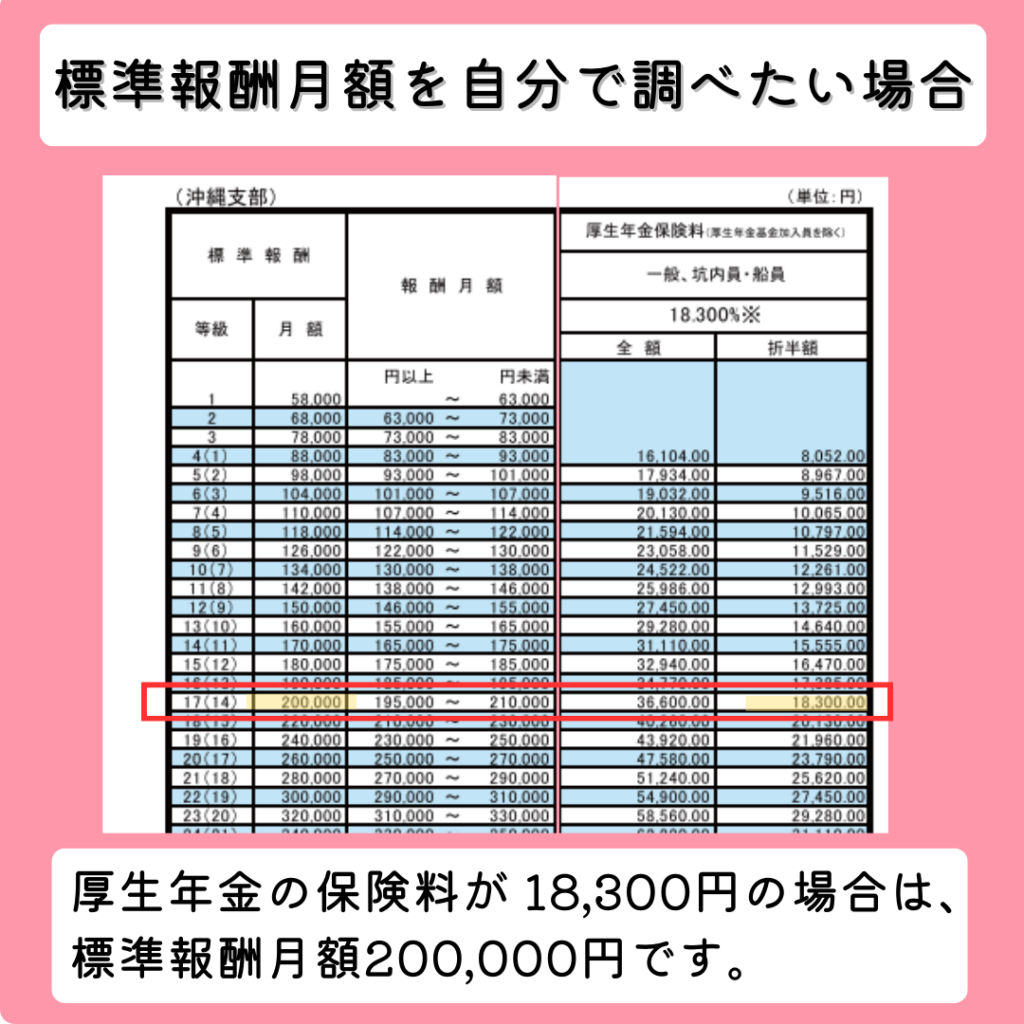

標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)を自分で調べたい場合

・自分で具体的な金額を計算をしたい場合は、こちらの早見表を参考にしてみて

・標準報酬月額がわかれば、以下の計算式で算出できます。

一度でもらう場合:社会保険の標準報酬月額の12か月平均額 ÷ 30日 × 3分の2 × 98日分

複数でもらう場合:社会保険の標準報酬月額の12か月平均額 ÷ 30日 × 3分の2 × 42日分(産後は56日分)

自分で標準報酬月額を調べたいときは、まずは会社に聞くのがいちばん簡単です。

もし聞きにくかったり、聞いてもよくわからない場合は、厚生年金の保険料から調べることもできます。住んでいる都道府県ごとの早見表があるので、それを参考にしてみてくださいね。

参考:都道府県ごとの保険料の表

・出産育児一時金

出産にかかる費用として支給されます。

ざっくり解説!出産育児一時金

・1児につき50万円もらえる

・病院への出産にかかる費用の支払い方法3選

病院への出産にかかる費用の支払い方法3選

支払い方法その①:自分で全額支払って、その後出産育児一時金を申請する

出産する病院がクレジットカードに対応していれば、医療費の支払いでポイントをためることができます!

支払い方法その②:直接支払制度を利用する

事前に病院と手続きをしておくと、健康保険から病院に50万円まで直接支払われます。

出産にかかった費用が50万円より少なかった場合は、あとから差額を健康保険側に申請すれば還付してもらえます!

支払い方法その③:受取代理制度を利用する(小さい病院だけ利用できます)

②の「直接支払制度」と同じように、事前に病院と手続きをしておくと、健康保険から出産費用として最大50万円が病院に直接支払われます。

違いは、出産にかかった費用が50万円より少なかった場合、特別な申請をしなくても差額が自動的に返ってくるところです。

支払い方法ですが、あらかじめ50万円を自分で準備しなくてもいい方法を選択することもできるので経済的に不安な方も安心ですね。

また、出産育児一時金を受けられる方は以下のとおりです。

・健康保険に加入する会社員とその扶養者

・国民健康保険に加入する人

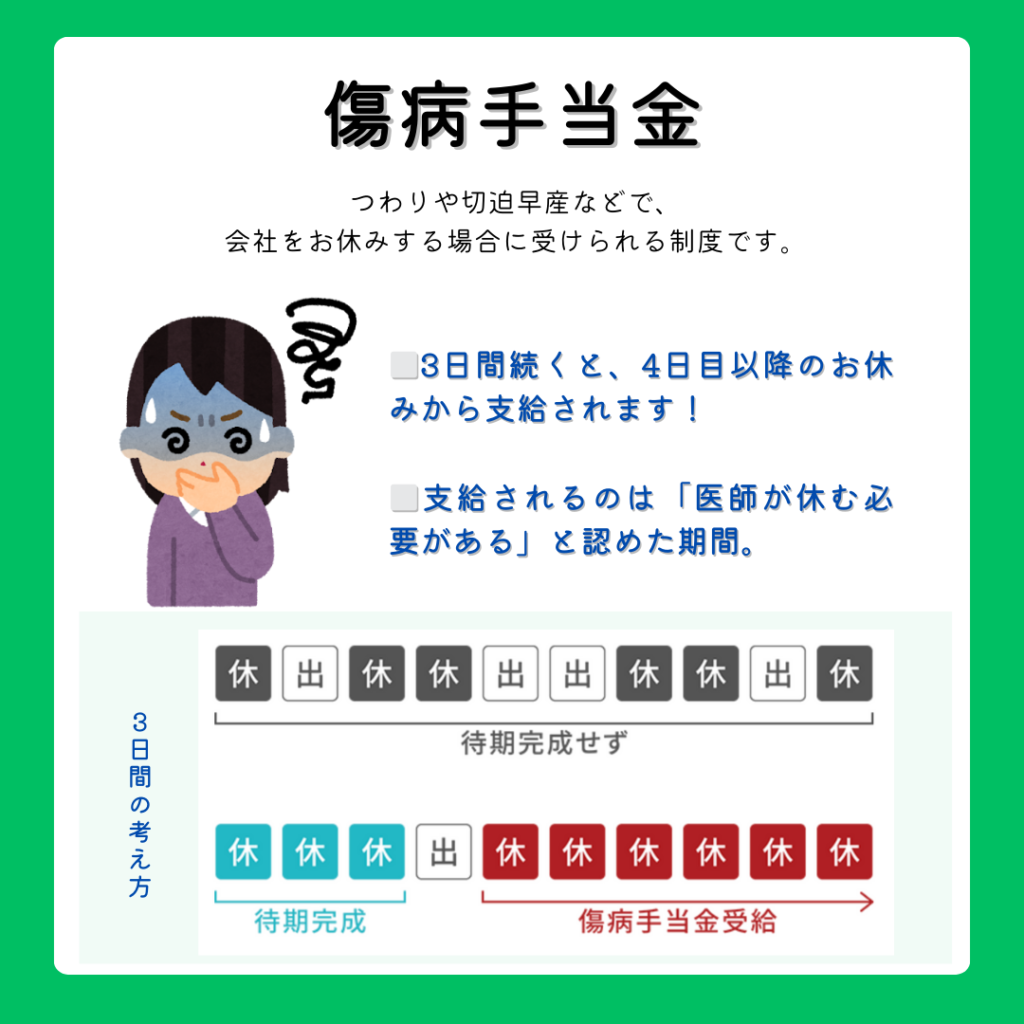

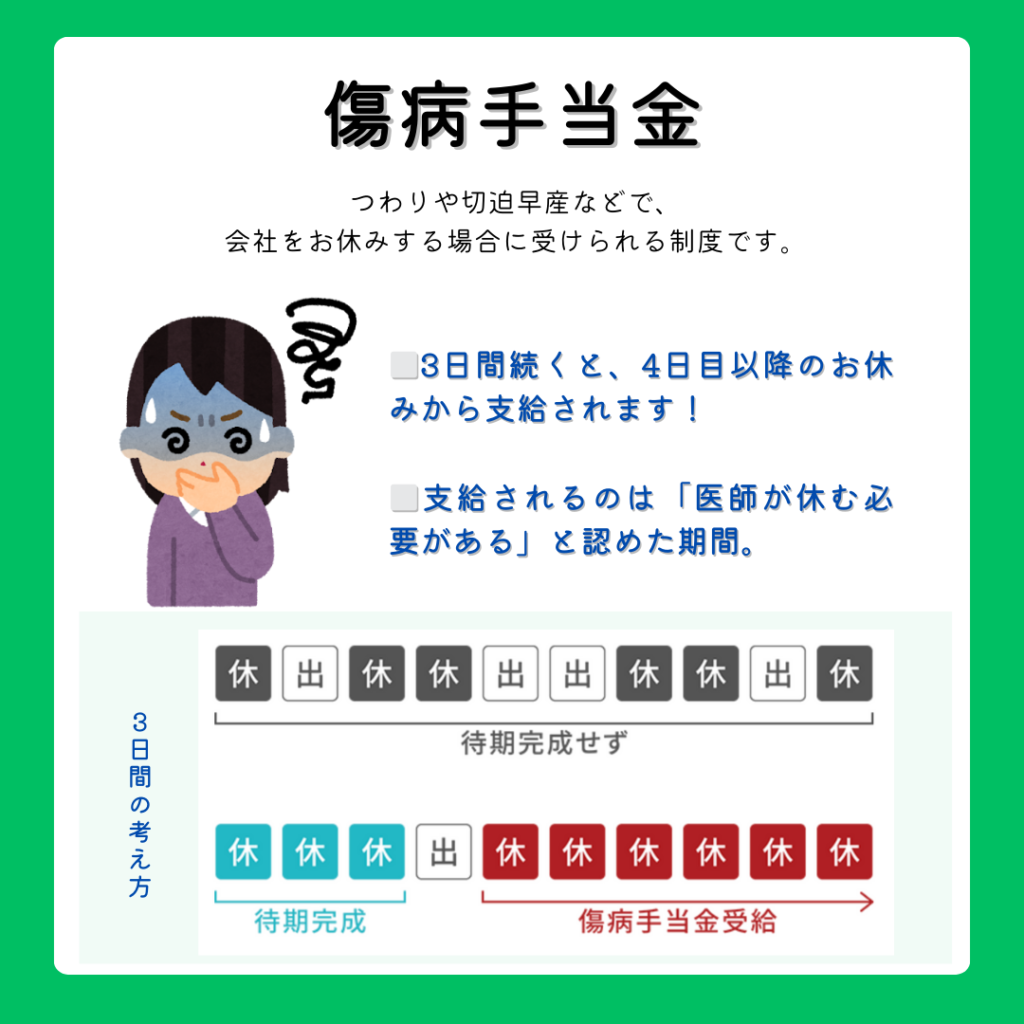

傷病手当金

つわりや切迫早産などで、会社をお休みする場合に受けられる制度です。

ざっくり解説!傷病手当金

会社をお休みした日が3日間続くと、この制度の対象になります。

・4日目以降のお休みの日から、お金が支給されます。

・ただし、支給されるのは「医師が休む必要がある」と認めた期間だけです。

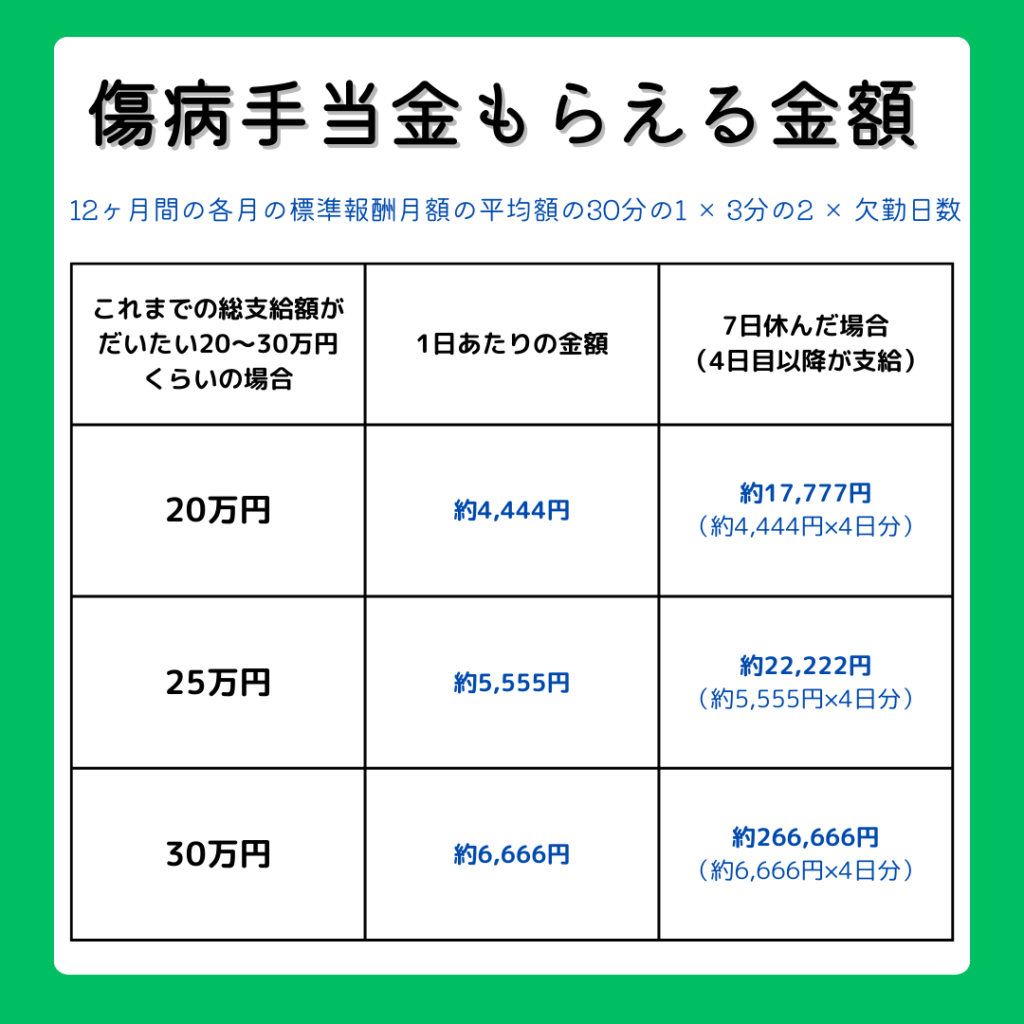

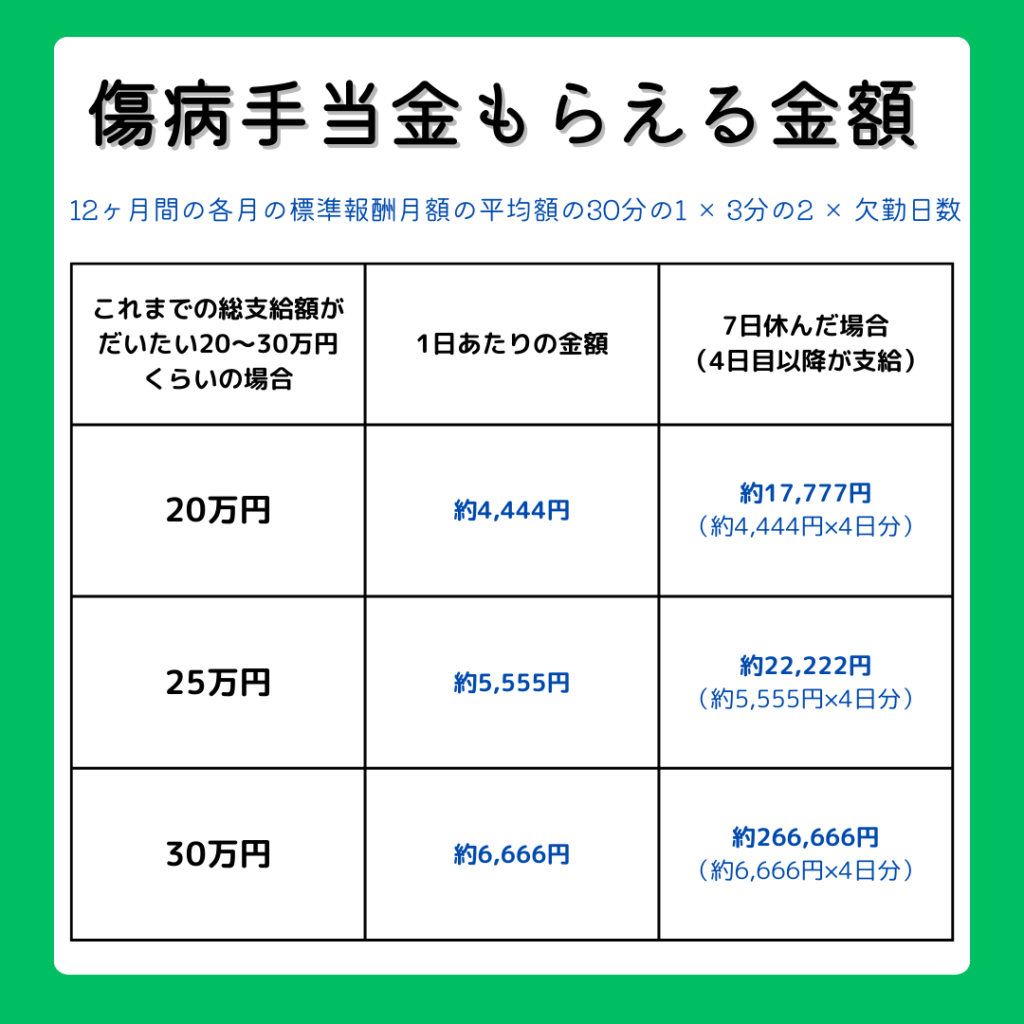

傷病手当金を使った場合にもらえる金額の目安

出産手当金とだいたい同じような計算方法ですが、少しだけちがいがあります。傷病手当金は、「支給が始まる月より前の12カ月分のお給料の平均」で金額が決まるので、支給が始まる月がちがうと、出産手当金とは金額が少し変わることがあります。

もしこのように、出産手当金を同時に受けられるときは、出産手当金が優先して支給されます。

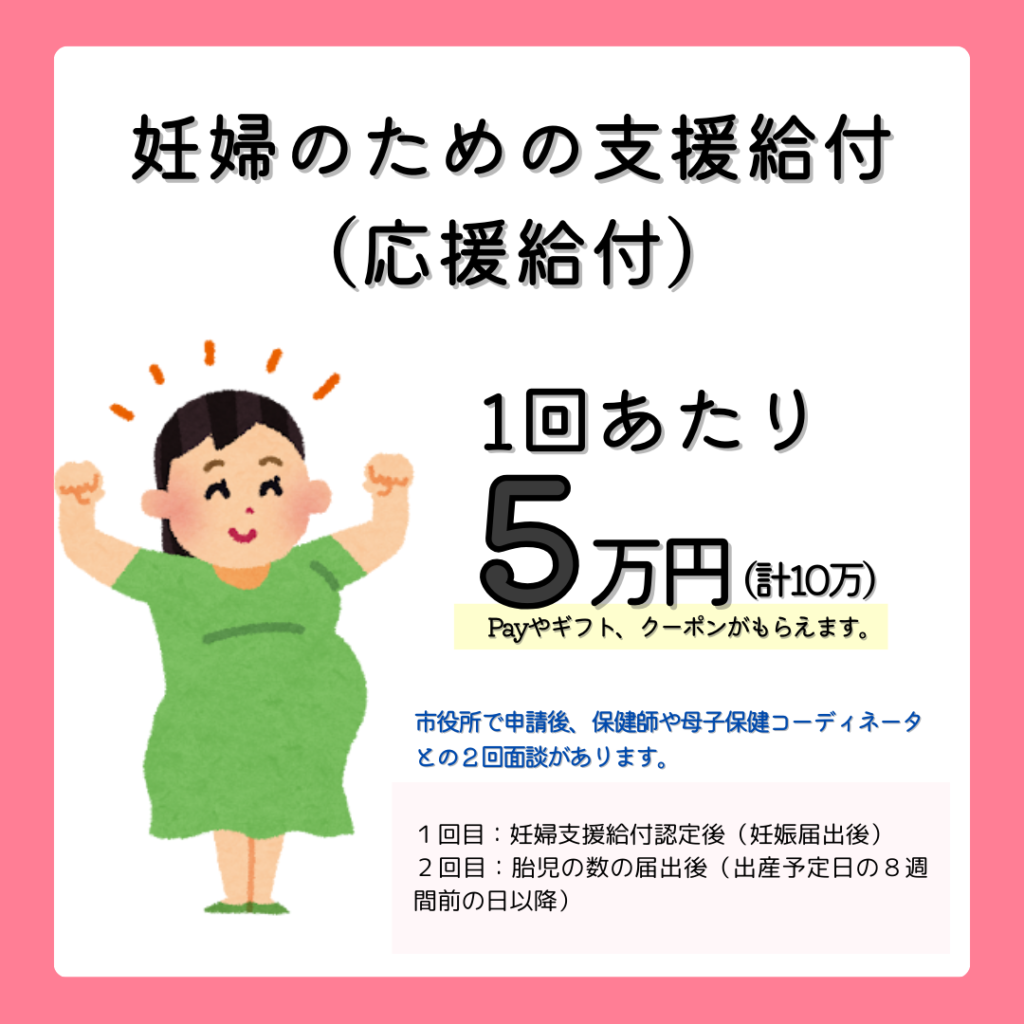

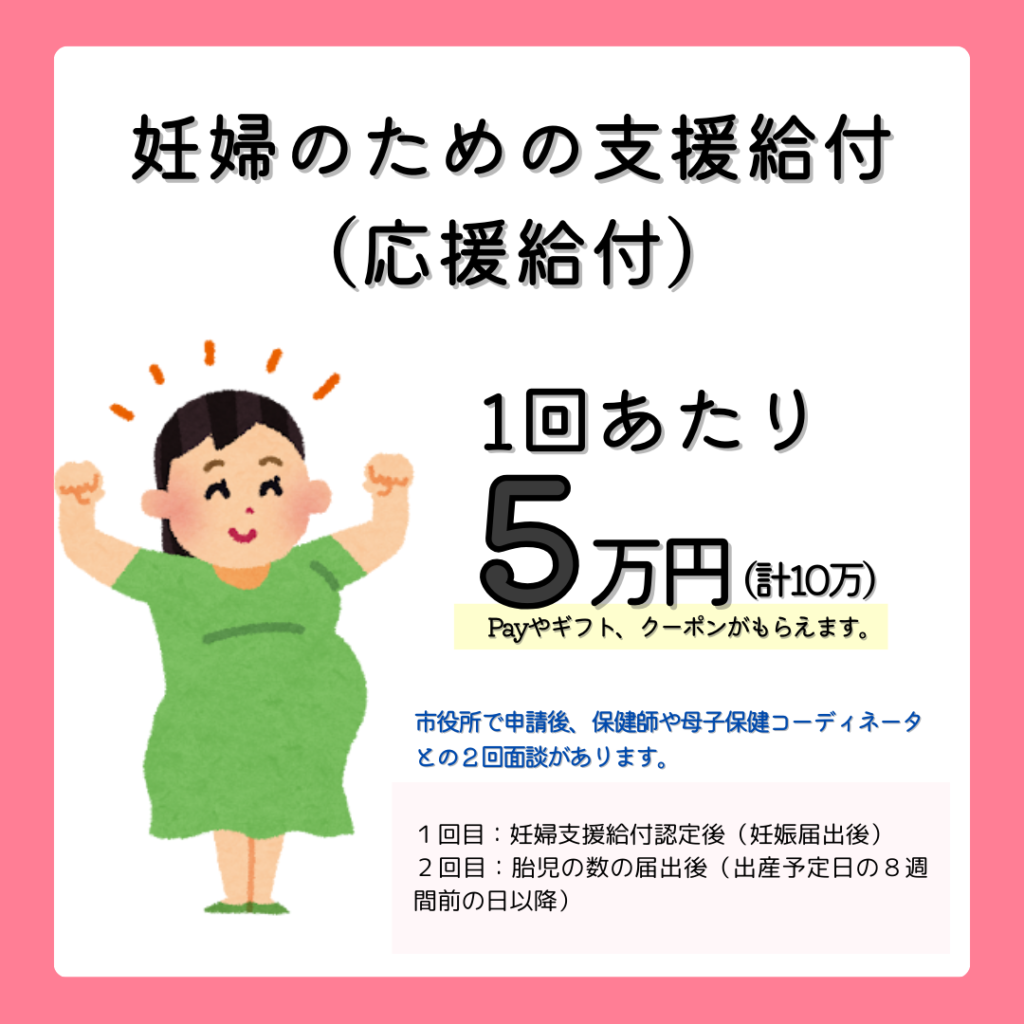

妊婦のための支援給付(応援給付)

こども家庭庁の取り組みなのですが、すべての妊婦さんに安心して出産・子育てをしてほしいという思いから創設された制度です。

ざっくり解説!妊婦のための支援給付(応援給付)

・1回あたり5万円分、合計で10万円分のPayやギフト、クーポンなどがもらえます!

・市役所で申請後、保健師や母子保健コーディネータとの2回面談があります。

1回目:妊婦支援給付認定後(妊娠届出後)

2回目:胎児の数の届出後(出産予定日の8週間前の日以降)

妊婦健康診査費用助成金

妊娠や出産にかかる費用は、基本的に保険がきかないため、全額自己負担になります。

その負担を少しでも軽くするために、各自治体が補助券を配っています。

ざっくり解説!妊婦健康診査費用助成金

・計14回までの妊婦健診の補助を受けられます。(金額は各自治体に確認ください)

・市役所の窓口に妊娠届を提出し、その後に母子健康手帳と補助券をもらえます。

対象者は全ての妊婦さんです。

健診内容は問診、診察、体重・血圧測定、尿検査や産後うつ質問票、赤ちゃんへの気持ち質問票、子育て支援チェックリストなどが対象です。

まとめ

出産準備の前にチェック!妊娠・出産でもらえるお金と支援制度まとめ5選はいかがでしたか?

もし不明点がある方はコメントをいただけましたら補足いたしますので、何なりとお申し付けください。

コメント